現代の情報技術環境において、アップデートは単なる機能追加や不具合修正を超えた、システムの生存に関わる重要な概念です。応用情報技術者試験においても頻出のトピックであり、システム管理者やIT担当者にとって必須の知識となっています。アップデートの適切な理解と実装は、セキュリティ、性能、機能性、そして事業継続性に直接的な影響を与える重要な要素です。

アップデートとは、既存のソフトウェア、システム、データベース、またはハードウェアに対して行われる改善、修正、機能追加、セキュリティ強化などの変更作業を指します。これには、セキュリティパッチの適用、バグ修正、新機能の追加、パフォーマンスの向上、互換性の改善などが含まれます。企業のITインフラストラクチャにおいて、アップデートは計画的かつ継続的に実施される必要があり、その管理は組織の情報セキュリティと業務効率に直結します。

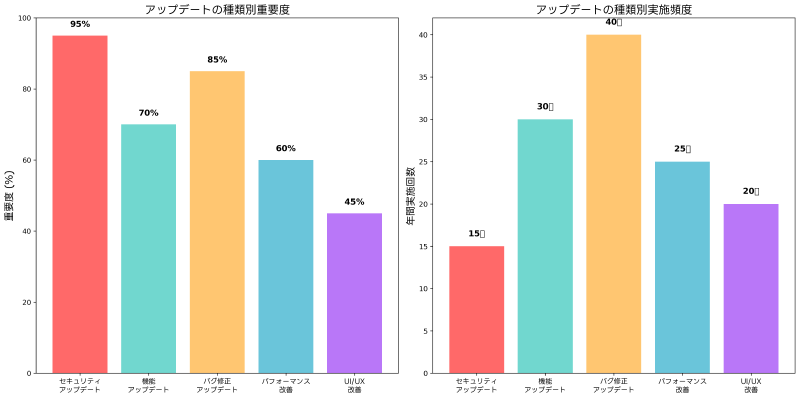

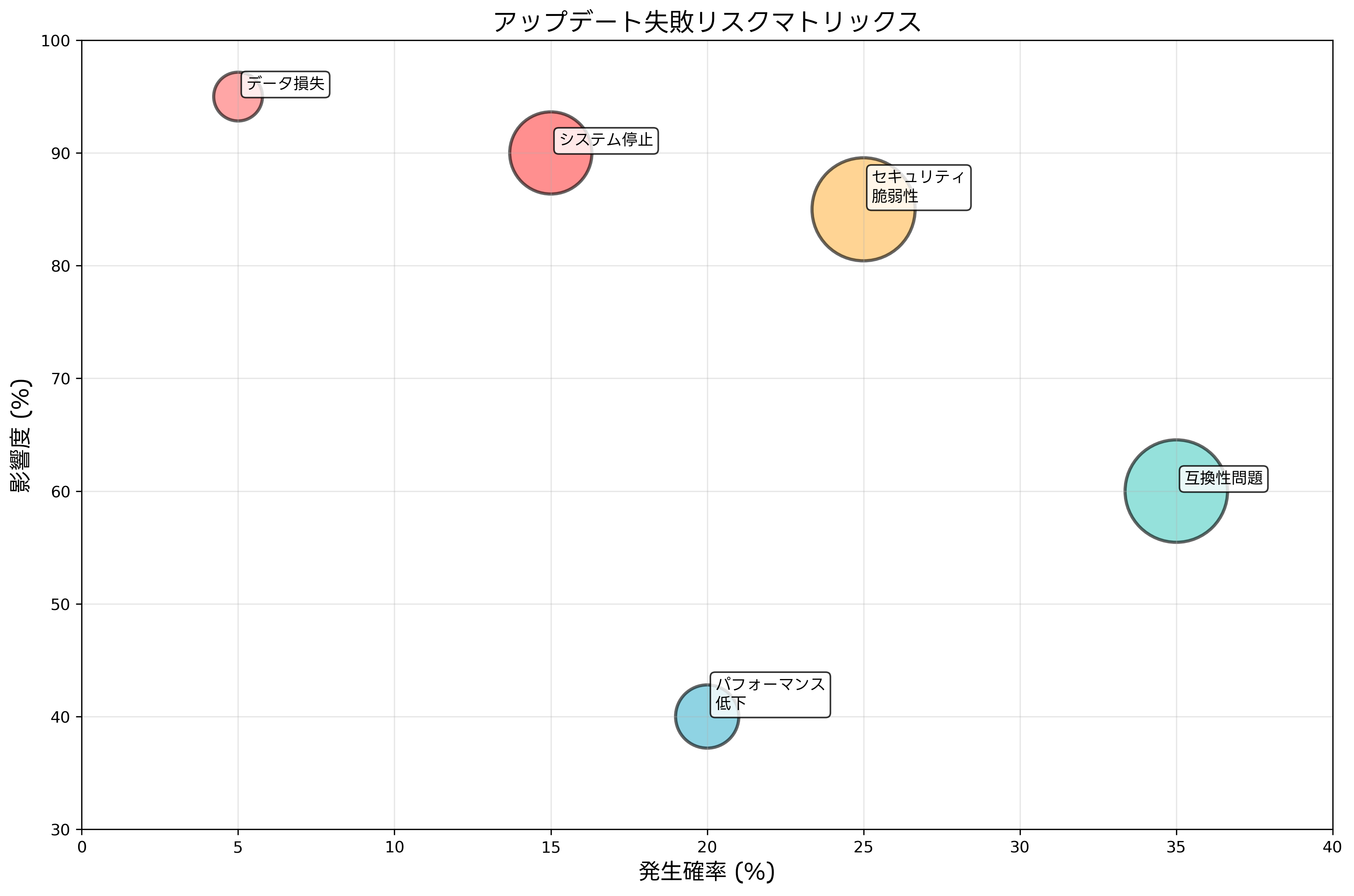

アップデートの種類と特徴

アップデートには多様な種類があり、それぞれ異なる目的と特徴を持っています。セキュリティアップデートは最も重要度が高く、新たに発見された脆弱性を修正し、悪意のある攻撃から システムを保護します。これらのアップデートは緊急性が高く、発見次第速やかに適用する必要があります。現代のサイバー脅威は日々進化しており、セキュリティ監視システムや脆弱性管理ツールを活用した継続的な監視と迅速な対応が不可欠です。

機能アップデートは、ユーザーエクスペリエンスの向上や新しいビジネス要件への対応を目的として実施されます。これらのアップデートは計画的に実施され、ユーザーの利便性向上や競争力強化に貢献します。例えば、ユーザーインターフェースの改善、新しいAPI機能の追加、処理速度の向上などが含まれます。機能アップデートの実装には、プロジェクト管理ツールや要件管理システムを活用して、適切な計画と実行管理を行うことが重要です。

バグ修正アップデートは、システムの不具合や予期しない動作を修正するために実施されます。これらの問題は、ユーザーの報告、システム監視、品質保証テストなどを通じて発見されます。バグ修正の優先度は、その影響範囲と重要度によって決定され、ビジネスクリティカルな問題については最優先で対応する必要があります。効果的なバグ管理には、バグトラッキングシステムやテスト自動化ツールの導入が推奨されます。

パフォーマンス改善アップデートは、システムの処理速度、応答時間、リソース使用効率の向上を目的とします。これらのアップデートは、ユーザー満足度の向上とコスト削減に直接的に貢献します。データベースクエリの最適化、キャッシュ機能の改善、アルゴリズムの効率化などが含まれます。パフォーマンスの測定と分析には、システム監視ツールやパフォーマンス分析ソフトウェアの活用が効果的です。

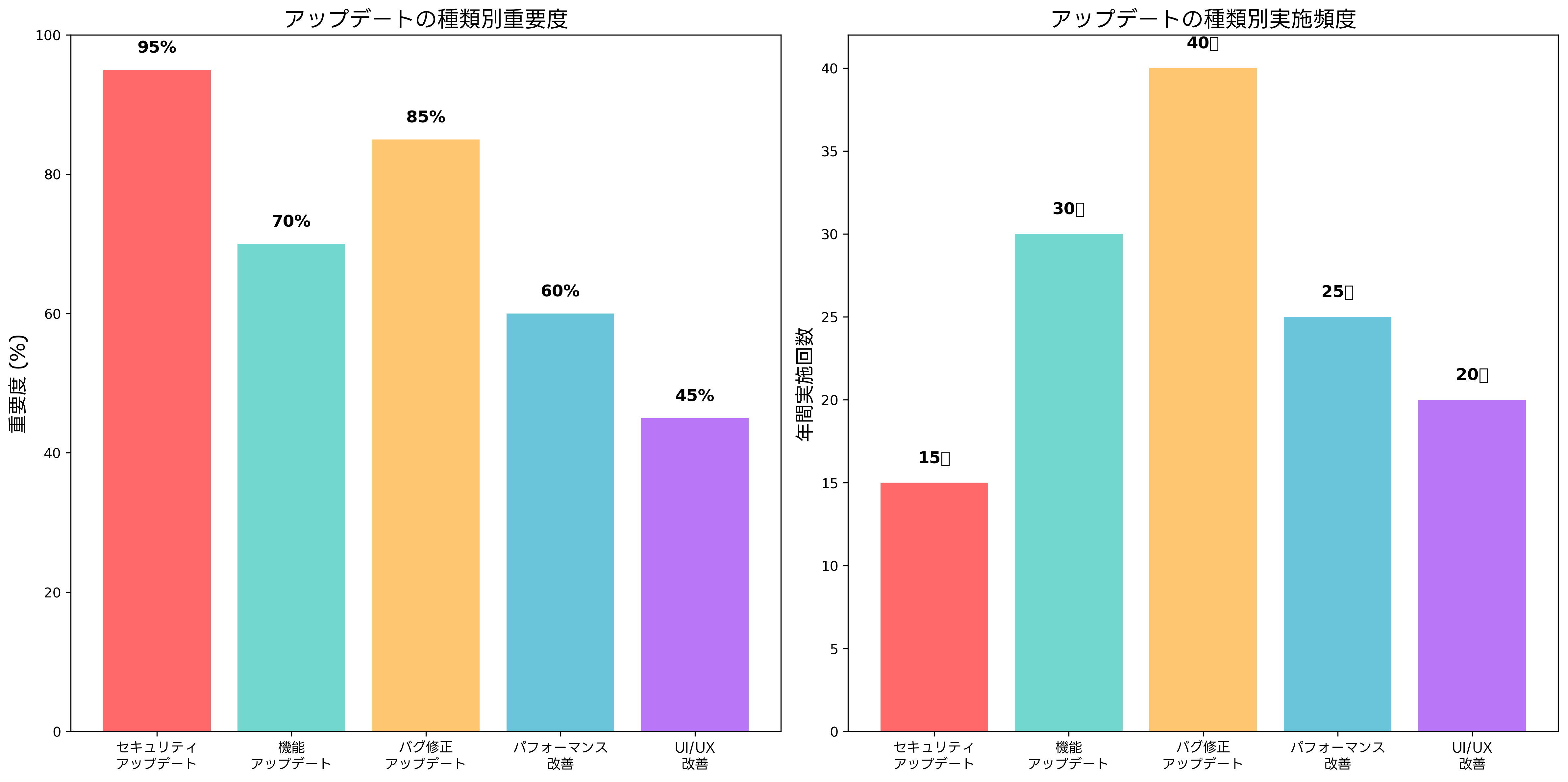

アップデート管理プロセス

効果的なアップデート管理には、体系的なプロセスの確立が不可欠です。このプロセスは、計画段階から実装、検証、運用に至るまでの全ライフサイクルをカバーし、リスクを最小化しながら確実な改善を実現します。

計画・検討段階では、アップデートの必要性評価、リスク分析、影響範囲の特定、実装スケジュールの策定を行います。この段階で重要なのは、ビジネス要件と技術的制約のバランスを考慮し、組織全体の戦略に沿った意思決定を行うことです。リスク管理フレームワークやIT戦略立案支援ツールを活用することで、より精度の高い計画立案が可能になります。

テスト環境での検証は、本番環境への影響を最小化するために重要な段階です。機能テスト、回帰テスト、パフォーマンステスト、セキュリティテストなどを包括的に実施し、アップデートが期待通りに動作することを確認します。テスト環境は本番環境と可能な限り同じ構成にし、実際の運用条件を再現することが重要です。効率的なテスト実行には、テスト管理ツールや仮想化ソリューションの活用が推奨されます。

ステージング環境での確認は、本番環境への最終的な準備段階です。統合テスト、ユーザー受入テスト、セキュリティ監査などを実施し、すべてのステークホルダーからの承認を得ます。この段階では、実際のユーザーデータやトランザクションパターンに近い条件でのテストを行い、予期しない問題の早期発見に努めます。

本番環境への適用は、最も慎重に実施される段階です。段階的展開、カナリアリリース、ブルーグリーンデプロイメントなどの手法を用いて、リスクを最小化しながら実装します。デプロイメント自動化ツールやインフラ監視システムを活用することで、確実で安全な展開が可能になります。

動作確認・監視段階では、アップデート後のシステム動作を継続的に監視し、問題の早期発見と対応を行います。システムメトリクスの監視、ログ分析、ユーザーフィードバックの収集などを通じて、アップデートの効果と影響を評価します。異常が検知された場合は、即座にロールバック手順を実行し、システムの安定性を回復します。

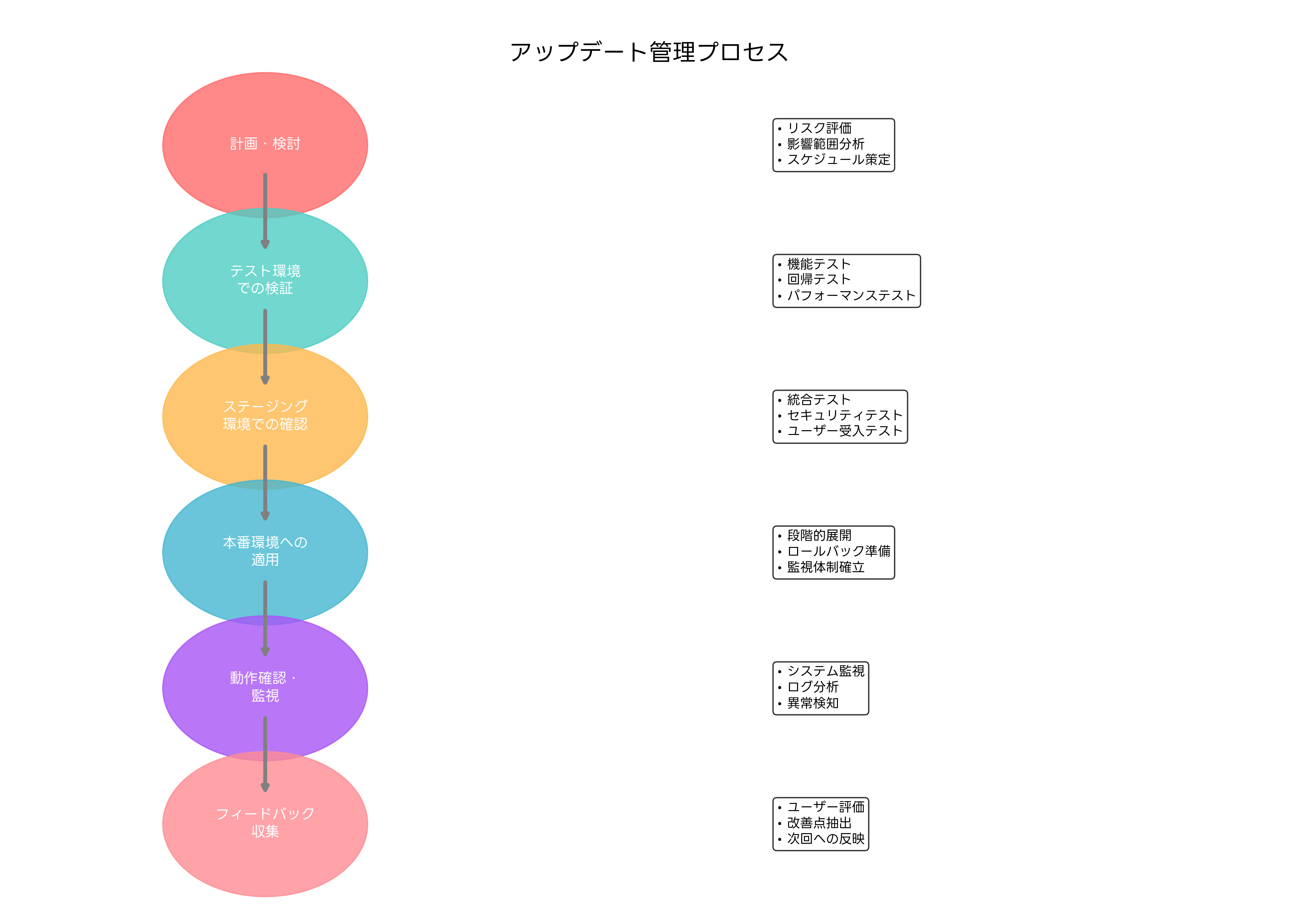

アップデートに伴うリスクと対策

アップデートは多くのメリットをもたらす一方で、様々なリスクも伴います。これらのリスクを適切に理解し、効果的な対策を講じることが、安全で確実なアップデート実施の鍵となります。

システム停止リスクは、アップデートプロセス中またはその後に発生する可能性がある最も深刻な問題の一つです。このリスクは、重要なシステムコンポーネントの障害、互換性問題、設定ミスなどによって引き起こされます。システム停止を防ぐため、高可用性システム構成の導入やロードバランサーによる負荷分散、自動フェイルオーバー機能の実装が有効です。

データ損失リスクは、アップデートプロセス中のデータベーススキーマ変更、ファイルシステムの更新、設定ファイルの置き換えなどによって発生する可能性があります。このリスクに対する最も効果的な対策は、包括的なバックアップ戦略の実装です。エンタープライズバックアップソリューションやクラウドバックアップサービスを活用し、定期的なバックアップ取得とリストア手順の検証を行うことが重要です。

セキュリティ脆弱性の導入は、新しいコードやライブラリに含まれる未知の脆弱性によって発生する可能性があります。このリスクを軽減するため、セキュリティコード解析ツールやペネトレーションテストサービスを活用した包括的なセキュリティ評価を実施します。また、セキュリティパッチの迅速な適用と継続的な監視体制の確立が必要です。

互換性問題は、新しいバージョンと既存のシステムコンポーネント、サードパーティソフトウェア、外部システムとの間で発生する可能性があります。これらの問題を事前に特定するため、互換性テストツールやシステム統合テストプラットフォームを活用した包括的な検証を行います。

パフォーマンス低下は、新しい機能の追加やアルゴリズムの変更によって引き起こされる可能性があります。この問題を防ぐため、パフォーマンステストツールを使用した継続的な性能測定と、システムリソース監視ソリューションによる実時間監視を実施します。

アップデート戦略の選択と実装

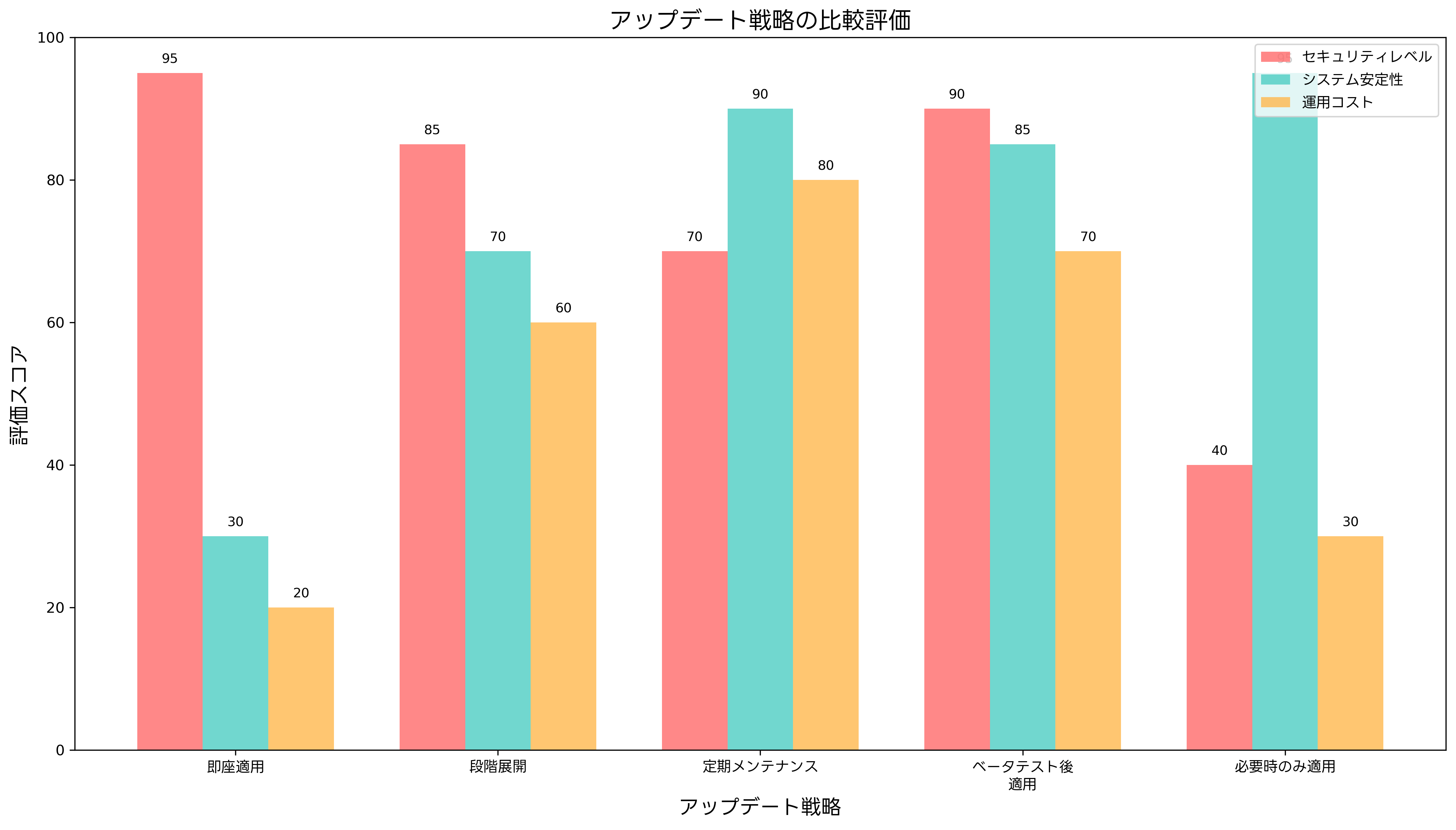

効果的なアップデート管理には、組織の要件とリスク許容度に適した戦略の選択が重要です。各戦略にはそれぞれ異なる特徴とトレードオフがあり、慎重な評価と選択が必要です。

即座適用戦略は、セキュリティアップデートやクリティカルなバグ修正において最高のセキュリティレベルを提供しますが、システム安定性のリスクが高くなります。この戦略は、セキュリティが最優先される環境や、高度に自動化されたテスト環境を持つ組織に適しています。実装には、自動化デプロイメントツールや継続的インテグレーションシステムの活用が不可欠です。

段階展開戦略は、セキュリティとシステム安定性のバランスを取りながら、リスクを段階的に管理する手法です。パイロットグループでの初期展開、限定的なユーザーグループでの検証、全体展開という段階的なアプローチにより、問題の早期発見と影響の最小化を実現します。この戦略の実装には、ユーザーグループ管理システムや段階的展開管理ツールの活用が効果的です。

定期メンテナンス戦略は、最高のシステム安定性を提供し、計画的なメンテナンス時間帯でのアップデート実施により、ビジネスへの影響を最小化します。ただし、セキュリティアップデートの適用が遅れるリスクがあるため、緊急時の例外プロセスの確立が重要です。この戦略には、メンテナンススケジュール管理システムや変更管理プロセスツールの導入が推奨されます。

ベータテスト後適用戦略は、先行ユーザーによるフィードバックを活用してアップデートの品質を向上させる手法です。この戦略により、実環境での問題を事前に特定し、改善された状態でのアップデート適用が可能になります。ベータテスト管理プラットフォームやフィードバック収集システムを活用することで、効果的なベータテストプログラムを運営できます。

必要時のみ適用戦略は、最高のシステム安定性を提供しますが、セキュリティリスクが大きく増加します。この戦略は、高度に独立した環境や、極めて安定性が重要視されるシステムでのみ採用されるべきです。実装には、脅威インテリジェンスシステムによる継続的なリスク評価と、緊急時の迅速な対応体制の確立が不可欠です。

アップデート管理ツールとテクノロジー

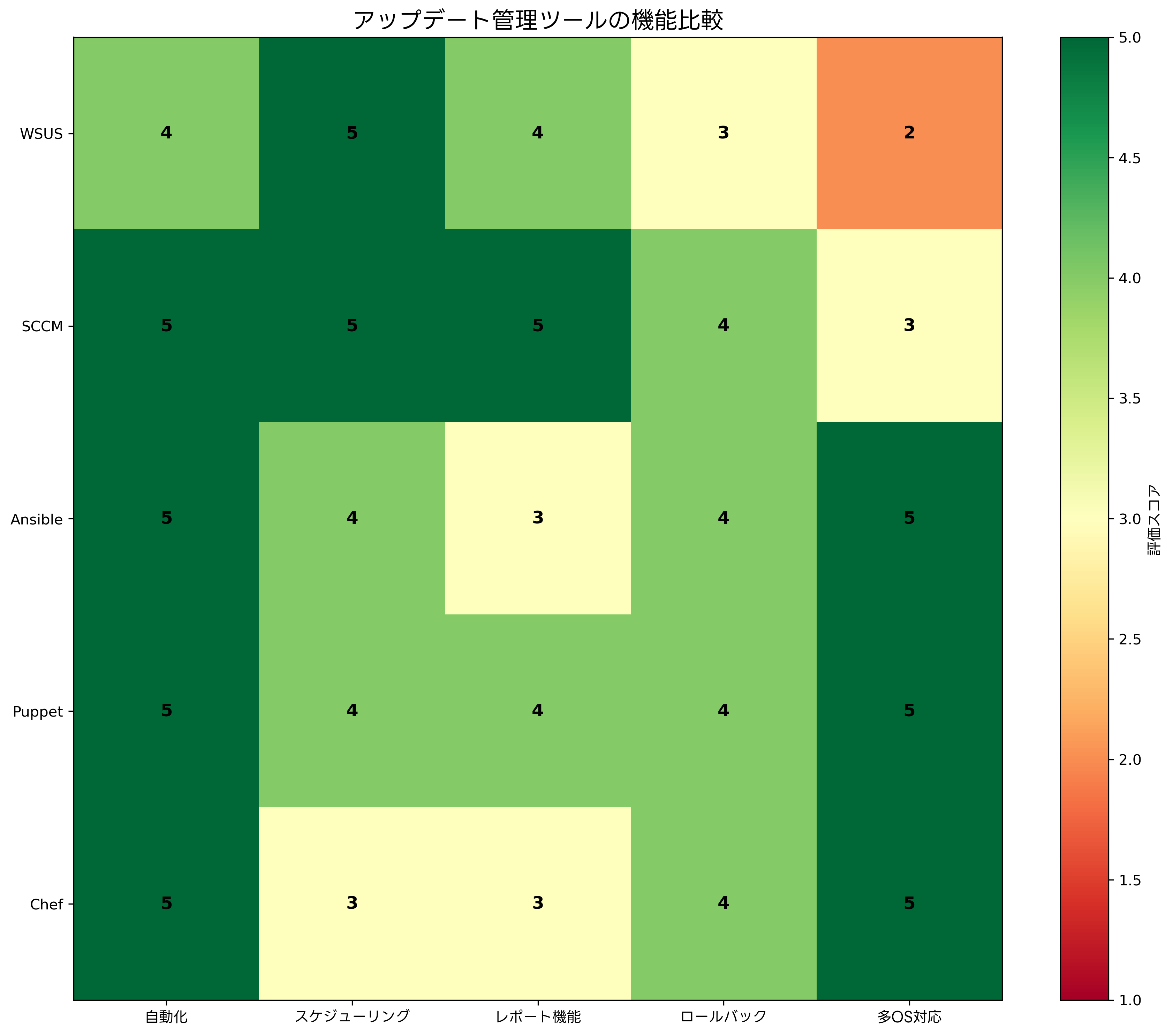

現代のアップデート管理には、高度なツールとテクノロジーの活用が不可欠です。これらのツールは、手動プロセスの自動化、エラーの削減、効率性の向上、一貫性の確保に大きく貢献します。

Windows Server Update Services(WSUS)は、Microsoft環境におけるアップデート管理の標準ツールです。WindowsオペレーティングシステムとMicrosoft製品のアップデート配信、承認、スケジューリング機能を提供し、企業内のWindows環境の一元管理を可能にします。WSUSの効果的な運用には、WSUS管理コンソール拡張や[Windows Server監視ツール](https://www.amazon.co.jp/s?k=Windows Server監視ツール&tag=amazon-product-items-22)の活用が推奨されます。

System Center Configuration Manager(SCCM)は、WSUSの機能を大幅に拡張したエンタープライズレベルの統合管理ソリューションです。オペレーティングシステムの展開、アプリケーション管理、コンプライアンス監視、資産管理などの包括的な機能を提供します。SCCMの導入には、SCCM専門書籍やシステム管理者向けトレーニングによる知識習得が重要です。

Ansibleは、オープンソースの自動化プラットフォームとして、クロスプラットフォーム環境でのアップデート管理を可能にします。YAMLベースの設定記述により、複雑なアップデートプロセスを再現可能な形で自動化できます。Ansibleの効果的な活用には、Ansible実践ガイドやインフラ自動化ツール比較書籍による学習が有効です。

PuppetとChefは、Infrastructure as Code(IaC)の概念に基づいた構成管理ツールです。これらのツールは、システム設定の宣言的定義により、一貫性のあるアップデートプロセスを実現します。高度な依存関係管理、テンプレート機能、レポート機能を提供し、大規模環境での効率的な管理を可能にします。これらのツールの習得には、構成管理ツール実践書やDevOps実装ガイドの活用が推奨されます。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験におけるアップデート関連の問題は、システム管理、情報セキュリティ、プロジェクト管理などの複数の分野にまたがって出題されます。これらの問題は、理論的な知識と実践的な応用能力の両方を評価する内容となっています。

午前問題では、アップデートの種類と特徴、管理プロセス、リスク評価、ツールの機能比較などが頻繁に出題されます。特に、セキュリティアップデートの重要性、アップデート戦略の選択基準、管理ツールの特徴などについての理解が求められます。これらの問題に対応するため、応用情報技術者試験対策問題集やシステム管理技術参考書を活用した体系的な学習が重要です。

午後問題では、具体的なシナリオに基づいたアップデート戦略の策定、リスク分析、問題解決などが出題されます。例えば、「企業のWebシステムにセキュリティ脆弱性が発見された場合のアップデート計画立案」や「システム統合プロジェクトにおけるアップデート管理戦略の評価」などの実践的な問題が含まれます。

試験対策として重要なのは、単純な暗記ではなく、実際のビジネス場面でのアップデート管理の経験や知識を身につけることです。ITサービス管理実践書やシステム運用管理の教科書を通じて、理論と実践の橋渡しを行うことが効果的です。

また、クラウド環境やコンテナ技術におけるアップデート管理についても出題される傾向が増加しており、クラウドシステム管理書籍やコンテナ技術解説書による最新技術の理解も重要です。

新技術とアップデート管理の進化

情報技術の急速な進歩に伴い、アップデート管理の手法と考え方も大きく変化しています。クラウドネイティブアーキテクチャ、マイクロサービス、コンテナ技術、人工知能などの新技術は、従来のアップデート管理に新たな可能性と課題をもたらしています。

クラウドネイティブ環境では、Infrastructure as Code(IaC)の概念に基づき、インフラストラクチャ自体をコードとして管理し、バージョン管理システムを通じて変更を追跡できます。この手法により、アップデートプロセスの再現性、透明性、監査可能性が大幅に向上します。クラウドネイティブ開発ガイドや[Infrastructure as Code実践書](https://www.amazon.co.jp/s?k=Infrastructure as Code実践書&tag=amazon-product-items-22)を活用することで、これらの新しい手法を効果的に習得できます。

マイクロサービスアーキテクチャでは、システムを小さな独立したサービスに分割することで、個別のサービス単位でのアップデート管理が可能になります。これにより、システム全体を停止することなく、特定の機能のみを更新できるようになります。しかし、サービス間の依存関係管理や一貫性の保持などの新たな課題も生じます。マイクロサービス設計パターン書籍や分散システム管理実践ガイドによる学習が推奨されます。

コンテナ技術は、アプリケーションとその依存関係を単一のパッケージとして管理することで、環境間での一貫性を保ちながらアップデートを実施できます。Kubernetes等のオーケストレーションツールにより、ローリングアップデート、カナリアデプロイメント、ブルーグリーンデプロイメントなどの高度な展開戦略を自動化できます。

人工知能と機械学習技術は、アップデート管理の意思決定プロセスを支援する新たな可能性を提供しています。システムログの分析による最適なアップデートタイミングの予測、異常検知による問題の早期発見、自動化されたロールバック判断などが実現可能になりつつあります。AI・機械学習システム運用書やインテリジェント監視システムガイドを通じて、これらの先進技術の活用方法を学ぶことができます。

組織的な取り組みとガバナンス

効果的なアップデート管理は、技術的な側面だけでなく、組織的な取り組みとガバナンス体制の確立が重要です。アップデート管理ポリシーの策定、役割と責任の明確化、承認プロセスの確立、コミュニケーション体制の構築などが必要です。

アップデート管理ポリシーは、組織のアップデート管理における基本方針と手順を定義する重要な文書です。セキュリティアップデートの緊急度分類、テスト要件、承認プロセス、ロールバック手順などを明確に規定し、全関係者が一貫した対応を取れるようにします。ITガバナンス実践ガイドやIT運用管理フレームワーク書籍を参考に、組織に適したポリシーを策定することが重要です。

変更管理プロセスは、アップデートによる変更を統制し、リスクを管理するための重要な仕組みです。ITIL(Information Technology Infrastructure Library)などのベストプラクティスフレームワークに基づき、変更要求の評価、承認、実装、レビューの各段階を体系的に管理します。ITIL実践ガイドやITサービス管理標準書を活用して、効果的な変更管理プロセスを構築できます。

インシデント対応体制は、アップデート実施中またはその後に発生する問題に迅速に対応するために不可欠です。エスカレーション手順、コミュニケーションチャネル、技術的対応チーム、意思決定者の明確な定義により、問題発生時の混乱を最小化し、迅速な問題解決を実現します。

まとめ

アップデートは、現代の情報技術環境において避けて通れない重要な概念です。セキュリティの維持、機能の向上、システムの安定性確保のために、適切なアップデート管理は組織の競争力と持続可能性に直接的に影響します。応用情報技術者として、アップデートの種類と特徴、管理プロセス、リスク評価、戦略選択、ツール活用などの包括的な知識と実践能力を身につけることが重要です。

技術の進歩とともに、アップデート管理の手法も継続的に進化しています。従来の手動プロセスから、自動化、インテリジェント化、クラウドネイティブ化への移行が進んでおり、これらの新しい技術とアプローチを理解し、適用できる能力が求められています。組織的な取り組みとしても、適切なガバナンス体制の確立、ポリシーの策定、人材育成が不可欠です。

継続的な学習と実践を通じて、変化する技術環境に対応できるアップデート管理能力を身につけることで、組織の情報システムの安全性、信頼性、効率性を確保し、ビジネス価値の最大化に貢献することができます。