コンピュータウイルスは、情報セキュリティの世界において最も古くから存在し、現在でも重大な脅威として認識されているマルウェアの一種です。応用情報技術者試験においても頻出の重要トピックであり、その動作原理、感染経路、対策方法について深く理解することが求められます。本記事では、ウイルスの基本概念から最新の対策技術まで、包括的に解説していきます。

コンピュータウイルスの基本概念

コンピュータウイルス(Computer Virus)とは、他のプログラムファイルに自分自身をコピーし、感染を拡大させる悪意あるプログラムです。生物学的なウイルスと同様に、宿主となるファイルやシステムに寄生し、自己複製を行いながら被害を拡大させる特徴があります。

ウイルスの最も重要な特徴は、自己複製能力です。この能力により、一つのシステムから他のシステムへと感染が拡大し、最終的には広範囲にわたる被害をもたらします。また、多くのウイルスには破壊的な機能(ペイロード)が組み込まれており、データの破壊、システムの機能停止、機密情報の窃取などを実行します。

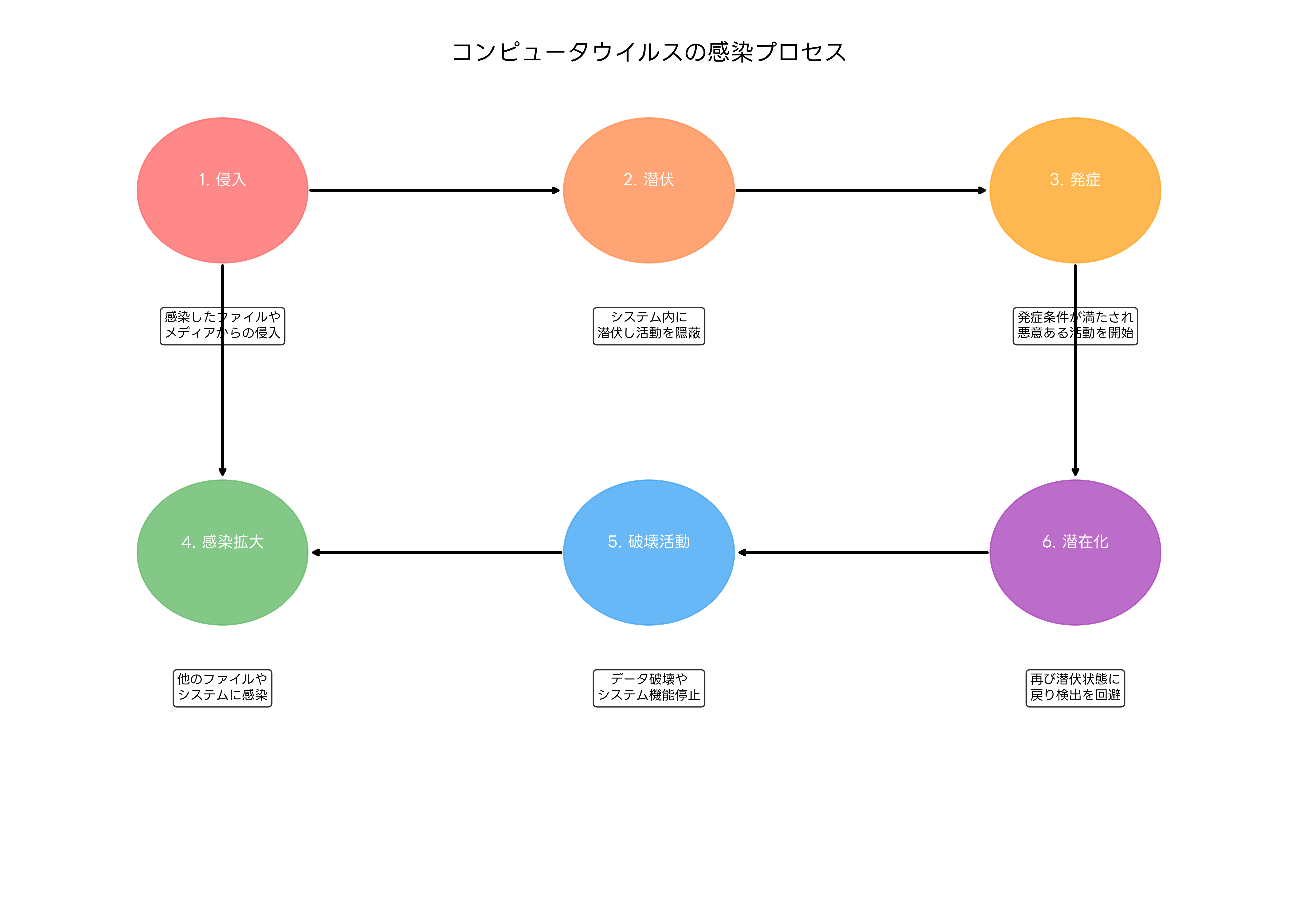

ウイルスの活動は、一般的に潜伏期間と発症期間に分けられます。潜伏期間中は目立った活動を行わず、システム内で静かに増殖を続けます。そして、特定の条件(日付、時刻、ファイルアクセス数など)が満たされると発症し、悪意ある活動を開始します。この特性により、感染に気づかないまま長期間システム内に留まることがあります。

現代のサイバーセキュリティ環境では、高性能なウイルス対策ソフトウェアの導入が不可欠です。企業環境では、エンタープライズ向けセキュリティソリューションを活用して、多層防御によるウイルス対策を実装することが推奨されます。

ウイルスの分類と特徴

コンピュータウイルスは、その感染方法や動作原理によって様々な種類に分類されます。それぞれの種類には独特の特徴があり、対策方法も異なります。

ファイル感染型ウイルス

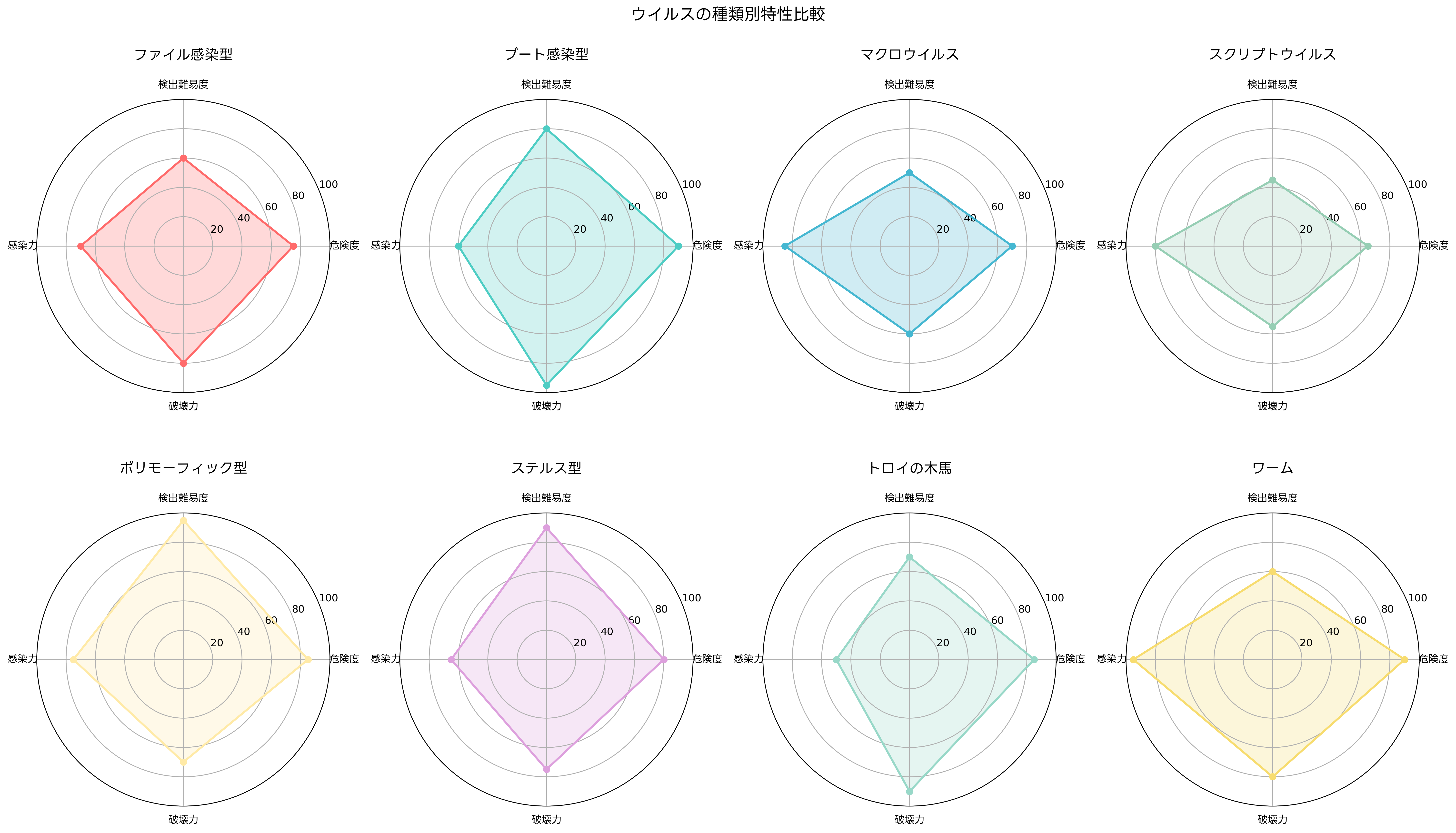

ファイル感染型ウイルスは、実行可能ファイル(.exe、.com、.bat など)に感染するタイプのウイルスです。感染したファイルが実行されると、ウイルスコードが先に実行され、その後に元のプログラムが実行されます。このタイプのウイルスは検出が比較的容易ですが、一度感染すると駆除が困難な場合があります。

感染したファイルのサイズが変更されることが多いため、ファイル整合性監視ツールを使用することで感染を検出できます。また、定期的なシステムバックアップにより、感染前の状態に復旧することが可能です。

ブート感染型ウイルス

ブート感染型ウイルスは、コンピュータの起動時に最初に読み込まれるブートセクターに感染するウイルスです。システム起動時に必ず実行されるため、非常に検出が困難で、深刻な被害をもたらす可能性があります。

このタイプのウイルスに対しては、UEFI対応のセキュリティソリューションやセキュアブート機能を持つハードウェアの導入が効果的です。

マクロウイルス

マクロウイルスは、Microsoft OfficeやAdobe Acrobatなどのアプリケーションのマクロ機能を悪用するウイルスです。文書ファイルに埋め込まれたマクロコードとして拡散し、文書を開くだけで感染する危険性があります。

マクロウイルス対策には、マクロセキュリティ設定の強化やサンドボックス環境での文書ファイルの実行が推奨されます。

ポリモーフィック型ウイルス

ポリモーフィック型ウイルスは、感染するたびに自分自身のコードを変更し、パターンマッチング型の検出を回避するウイルスです。暗号化や難読化技術を使用して、同じウイルスでも感染ファイルごとに異なる形態を取ります。

このような高度なウイルスに対しては、AI搭載ウイルス対策ソフトや行動分析型セキュリティソリューションが効果的です。

ウイルスの感染経路と被害状況

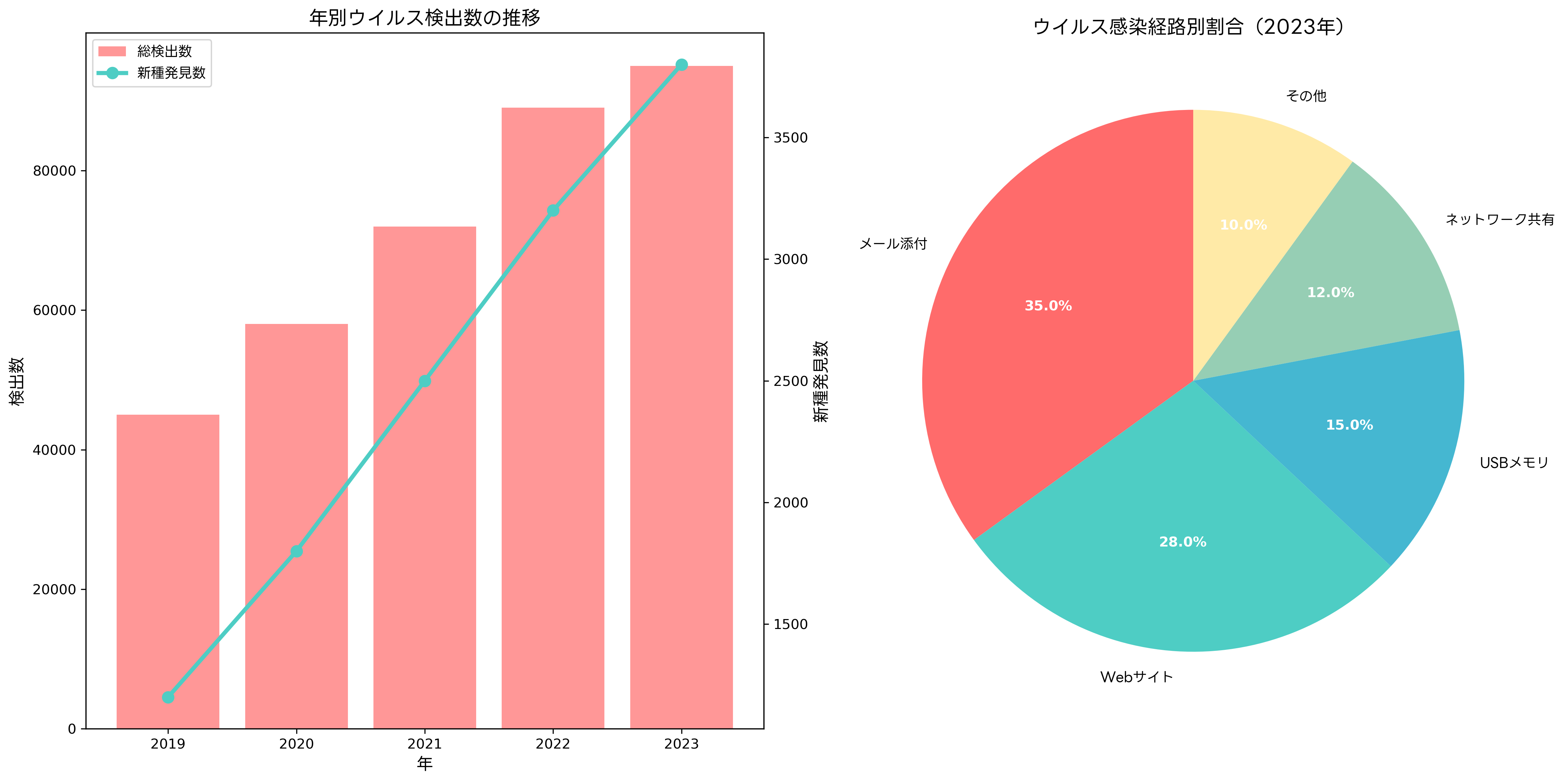

現代のコンピュータウイルスは、多様な感染経路を通じて拡散されています。主な感染経路には、電子メール、Webサイト、リムーバブルメディア、ネットワーク共有などがあります。

電子メールによる感染

電子メールは最も一般的なウイルス感染経路の一つです。添付ファイルや本文中のURLリンクを通じてウイルスが拡散されます。特に、業務メールを装った標的型攻撃では、受信者が警戒心を持たずにファイルを開いてしまう危険性があります。

メール経由の感染対策には、メールセキュリティゲートウェイやスパムフィルタリングシステムの導入が効果的です。また、従業員に対するセキュリティ教育プログラムにより、怪しいメールの識別能力を向上させることも重要です。

Webサイトからの感染

Webサイトからの感染は、悪意あるWebサイトへのアクセスや、正規サイトの改ざんによって発生します。ドライブバイダウンロード攻撃では、Webページを閲覧しただけでウイルスに感染する危険性があります。

Web経由の感染対策には、Webフィルタリングシステムやプロキシサーバーによる通信制御が重要です。また、最新のWebブラウザとセキュリティプラグインの使用も推奨されます。

リムーバブルメディアによる感染

USBメモリやCD-ROM、DVD-ROMなどのリムーバブルメディアを通じた感染も依然として重要な感染経路です。autorun機能を悪用したウイルスが、メディア挿入時に自動実行される場合があります。

リムーバブルメディア対策には、デバイス制御ソフトウェアや暗号化USBメモリの使用が効果的です。また、autorun機能の無効化も重要な対策の一つです。

ウイルス対策技術の進化

ウイルス対策技術は、ウイルスの進化に合わせて継続的に発展してきました。従来のパターンマッチング方式から、現在では人工知能や機械学習を活用した高度な検出技術が開発されています。

パターンマッチング方式

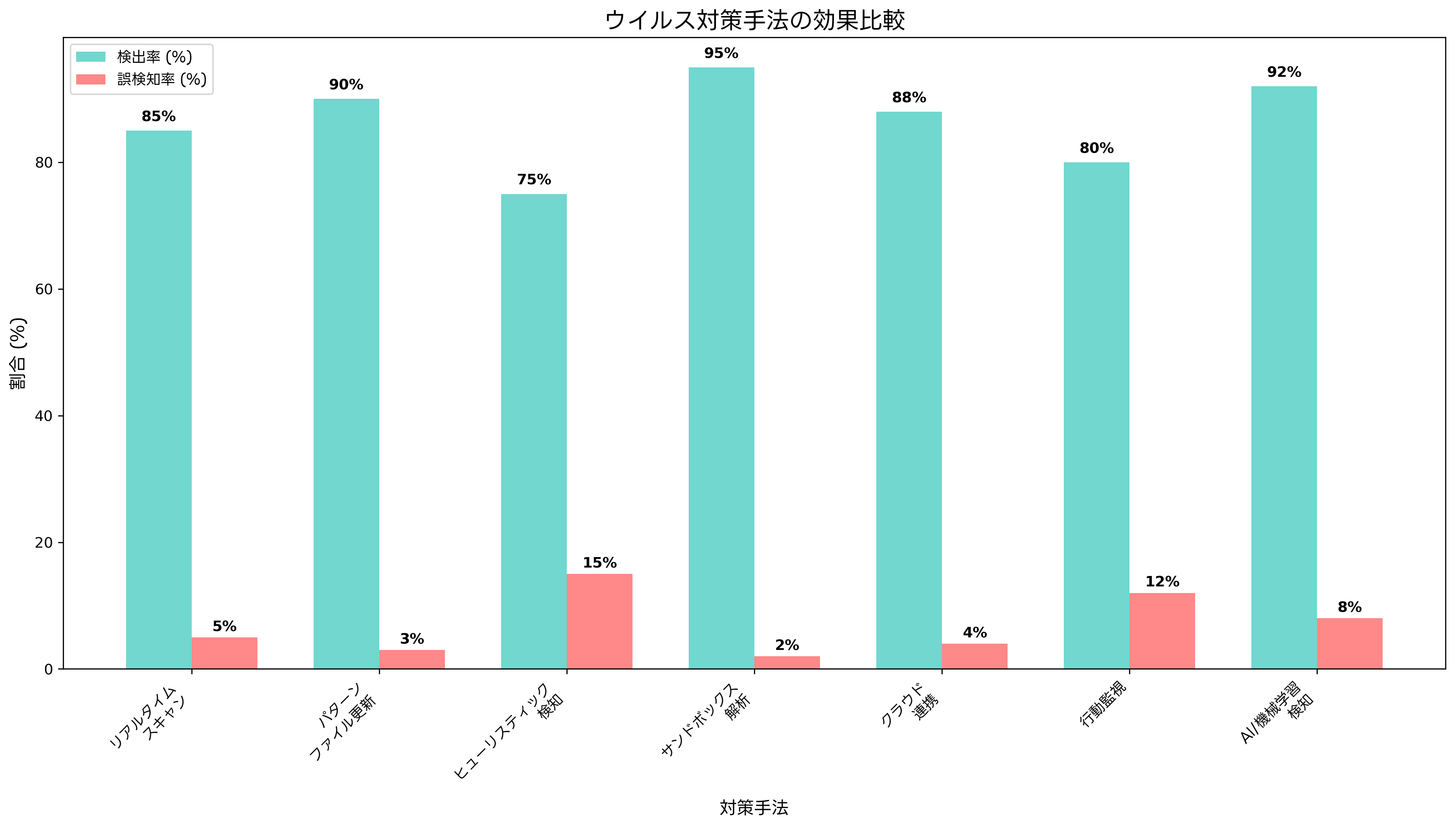

パターンマッチング方式は、既知のウイルスの特徴的なコード断片(シグネチャ)をデータベース化し、ファイルをスキャンして該当するパターンを検出する手法です。この方式は処理速度が速く、既知のウイルスに対しては高い検出率を誇ります。

しかし、新種のウイルスや亜種に対しては無力であり、定期的なパターンファイル更新が必要です。現代の対策ソフトでは、クラウドベースでのリアルタイム更新機能を持つ製品が主流となっています。

ヒューリスティック検知

ヒューリスティック検知は、ウイルスの動作パターンや疑わしい挙動を分析して感染を検出する手法です。未知のウイルスに対してもある程度の検出能力を持ちますが、誤検知の可能性も高くなります。

この技術を効果的に活用するには、高度な分析エンジンを搭載したセキュリティ製品の選択が重要です。

サンドボックス技術

サンドボックス技術は、疑わしいファイルを仮想環境で実行し、その動作を監視してウイルスかどうかを判定する手法です。実際のシステムに影響を与えることなく、未知のウイルスの動作を解析できます。

企業環境では、専用のサンドボックスアプライアンスやクラウドベースのサンドボックスサービスの導入により、高度な脅威分析が可能になります。

AI・機械学習による検知

最新のウイルス対策技術では、人工知能と機械学習を活用した検知手法が注目されています。大量のマルウェアサンプルから学習したモデルにより、未知のウイルスも高精度で検出できます。

AI搭載の次世代型ウイルス対策ソフトでは、従来の手法では検出困難だった高度な脅威も効果的に防御できます。

ウイルス対策の実装戦略

効果的なウイルス対策を実装するためには、多層防御の考え方に基づいた包括的なアプローチが必要です。単一の対策に依存するのではなく、複数の技術を組み合わせることで、セキュリティレベルを向上させます。

エンドポイント保護

各コンピュータ(エンドポイント)レベルでの保護は、ウイルス対策の基本です。リアルタイムスキャン、定期スキャン、USBメモリ検査、メール検査などの機能を持つ総合セキュリティソフトの導入が推奨されます。

企業環境では、統合エンドポイント管理ソリューションにより、全社的なセキュリティポリシーの適用と管理を効率化できます。

ネットワークレベル保護

ネットワークの境界での保護も重要な要素です。ファイアウォール、侵入検知システム(IDS)、侵入防止システム(IPS)により、ネットワーク経由の脅威を遮断します。

メールセキュリティ

電子メールは主要な感染経路であるため、専用の対策が必要です。メールセキュリティアプライアンスやクラウドベースメールフィルタリングにより、悪意あるメールの配信を防止します。

バックアップとリカバリ

ウイルス感染による被害を最小限に抑えるため、定期的なデータバックアップが不可欠です。自動バックアップシステムやオフサイトバックアップサービスにより、データの保護と迅速な復旧を実現します。

ウイルス対策のコスト効果分析

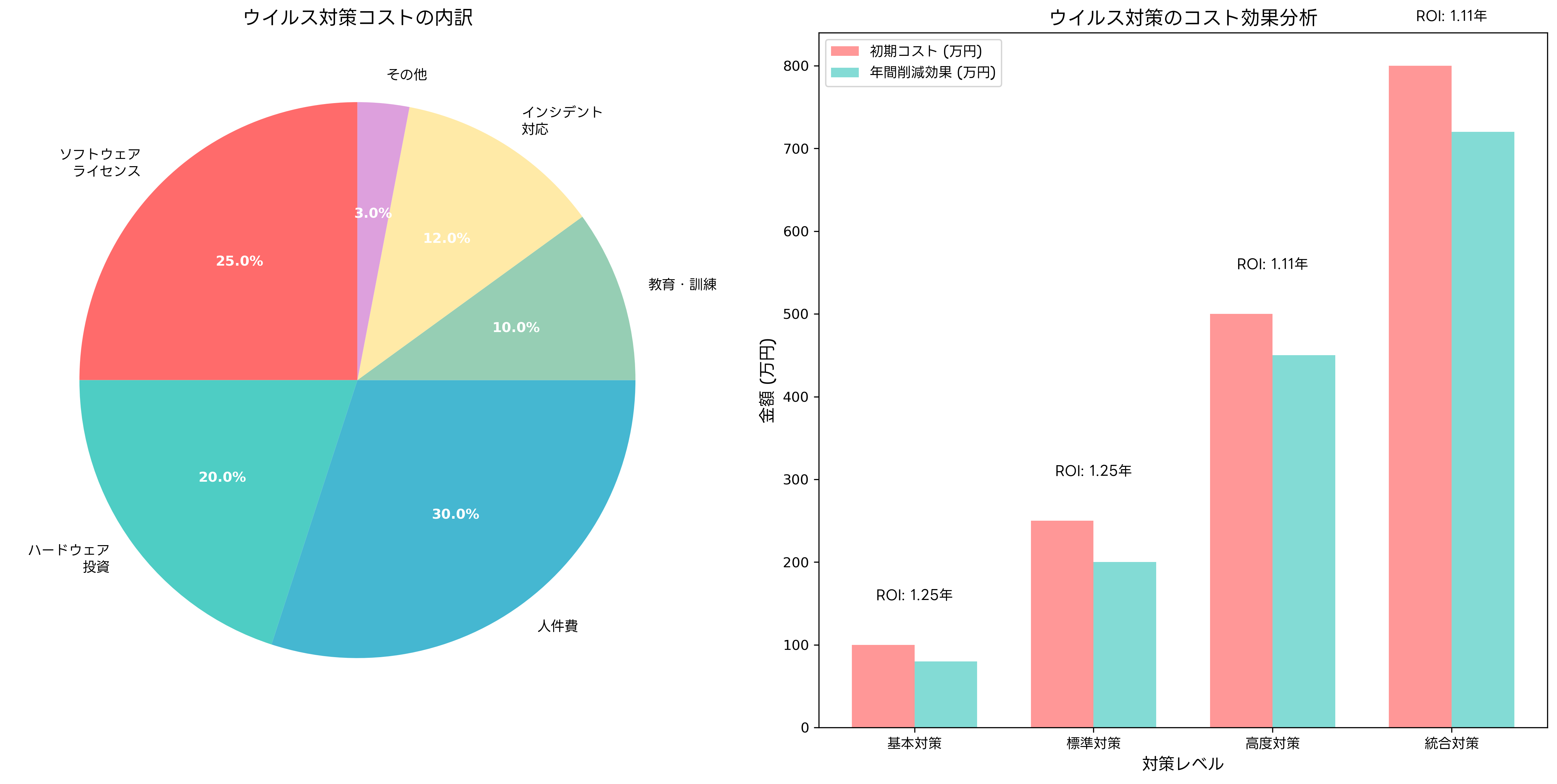

ウイルス対策への投資は、セキュリティインシデントによる損失を防ぐ保険的な側面があります。適切な投資レベルを決定するためには、コスト効果分析が重要です。

投資対効果の計算

ウイルス対策投資の効果は、回避できる損失額と対策コストの比較により評価できます。セキュリティインシデントによる直接的な損失(システム復旧費用、データ復旧費用)、間接的な損失(業務停止による機会損失、信頼失墜による顧客離れ)、法的・規制上の損失(罰金、訴訟費用)を総合的に考慮する必要があります。

一般的に、適切なウイルス対策投資により、年間で投資額の3倍から5倍の損失回避効果が期待できるとされています。セキュリティ投資効果測定ツールを活用することで、定量的な評価が可能になります。

段階的投資戦略

ウイルス対策投資は、組織の規模とリスクレベルに応じて段階的に実施することが効果的です。基本対策から開始し、脅威レベルの変化に合わせて投資を拡大していきます。

小規模企業では、コストパフォーマンスに優れたセキュリティソリューションから開始し、中規模・大規模企業ではエンタープライズグレードのソリューションへの投資が推奨されます。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験におけるウイルス関連の問題は、午前問題と午後問題の両方で頻繁に出題されています。特に、情報セキュリティ分野では、ウイルスの基本概念、感染経路、対策手法に関する深い理解が求められます。

午前問題での出題パターン

午前問題では、ウイルスの定義、種類、感染メカニズム、対策技術に関する基礎知識が問われます。例えば、「ファイル感染型ウイルスの特徴として最も適切なものはどれか」「ヒューリスティック検知の説明として正しいものはどれか」といった選択問題が出題されます。

また、新しい技術動向として、AI活用セキュリティ、ゼロトラストアーキテクチャ、クラウドセキュリティなどの分野からの出題も増加しています。

午後問題での実践的応用

午後問題では、企業のセキュリティ戦略立案、インシデント対応、リスク評価などの実践的な場面でのウイルス対策知識の応用が評価されます。ケーススタディ形式で、具体的な組織の状況に応じた適切な対策の選択や、投資対効果の分析などが問われます。

試験対策のポイント

効果的な試験対策には、理論的な知識の習得と実践的な応用能力の向上が必要です。応用情報技術者試験の専門教材や情報セキュリティの実務書を活用して、体系的な学習を進めることが重要です。

また、セキュリティシミュレーションソフトを使用して、実際のウイルス感染シナリオを体験することで、理論と実践の理解を深めることができます。

新興脅威と将来の展望

コンピュータウイルスの脅威は進化を続けており、新しい技術環境に対応した新型ウイルスが次々と出現しています。IoT機器を標的としたウイルス、クラウド環境での感染拡大、AIを悪用した高度なウイルスなど、従来の対策では対応困難な脅威が増加しています。

IoT環境での新たな脅威

IoT(Internet of Things)デバイスの普及により、新たなウイルス感染経路が生まれています。セキュリティ機能が限定されたIoTデバイスは、ウイルス感染の温床となりやすく、ボットネットの構成要素として悪用される危険性があります。

IoTセキュリティ対策には、IoT専用のセキュリティソリューションやネットワーク分離装置の導入が効果的です。

クラウド環境での脅威拡大

クラウドコンピューティングの普及により、ウイルスの感染拡大パターンも変化しています。マルチテナント環境での感染拡大、クラウドストレージを通じた感染、サーバーレス環境での新型ウイルスなど、従来の境界防御では対応困難な脅威が出現しています。

クラウドセキュリティには、クラウド専用セキュリティプラットフォームやハイブリッドクラウド対応セキュリティの導入が必要です。

AI技術の悪用

人工知能技術の発展により、AI自体がウイルス作成や攻撃手法の高度化に悪用される可能性が高まっています。機械学習を利用したポリモーフィック型ウイルス、AIによる標的型攻撃の自動化、ディープフェイクを活用したソーシャルエンジニアリングなど、新たな脅威が懸念されています。

このような高度な脅威に対抗するため、AI対応の次世代セキュリティシステムの導入と、継続的なセキュリティ人材の育成が重要となります。

まとめ

コンピュータウイルスは、情報セキュリティの根本的な脅威として長期間にわたり企業や個人に深刻な被害をもたらしてきました。その脅威は進化を続けており、従来の対策手法だけでは十分な保護を提供できない状況が生まれています。

効果的なウイルス対策を実現するためには、最新の技術動向を理解し、多層防御の考え方に基づいた包括的なアプローチを採用することが重要です。また、技術的な対策だけでなく、組織的な取り組みや人材育成も欠かせない要素となります。

応用情報技術者として、ウイルス対策の理論と実践を深く理解し、変化する脅威に対応できる能力を身につけることで、組織の情報資産を効果的に保護し、ビジネスの継続性を確保することができます。継続的な学習と最新技術の活用により、進化するウイルス脅威に対抗していくことが求められています。