現代の情報通信技術において、ウェーブ(波)は最も基本的で重要な概念の一つです。アナログからデジタルまで、あらゆる通信システムが波の性質を利用して情報を伝達しています。応用情報技術者試験においても、波動理論やデジタル信号処理に関する問題が頻出しており、通信技術の理解には欠かせない知識です。

ウェーブとは、エネルギーや情報が空間や媒体を通じて伝播する現象です。電磁波、音波、光波など様々な形態の波が存在し、それぞれが異なる特性と用途を持っています。情報技術の分野では、主に電磁波を利用した通信が中心となっており、無線通信、有線通信、光通信など幅広い技術で活用されています。

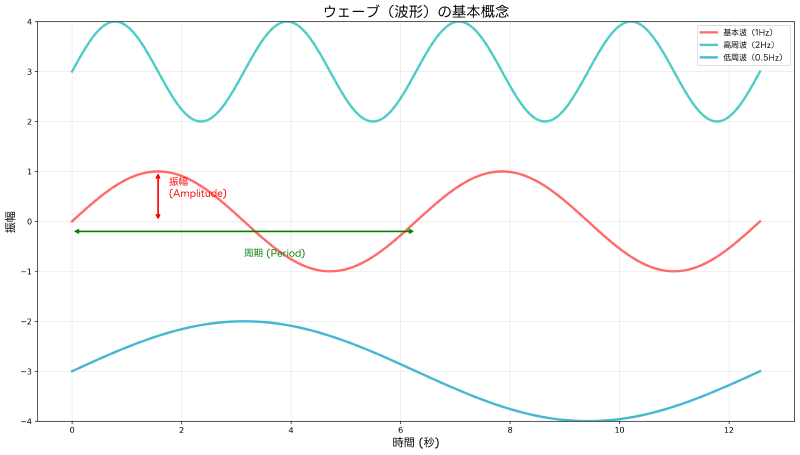

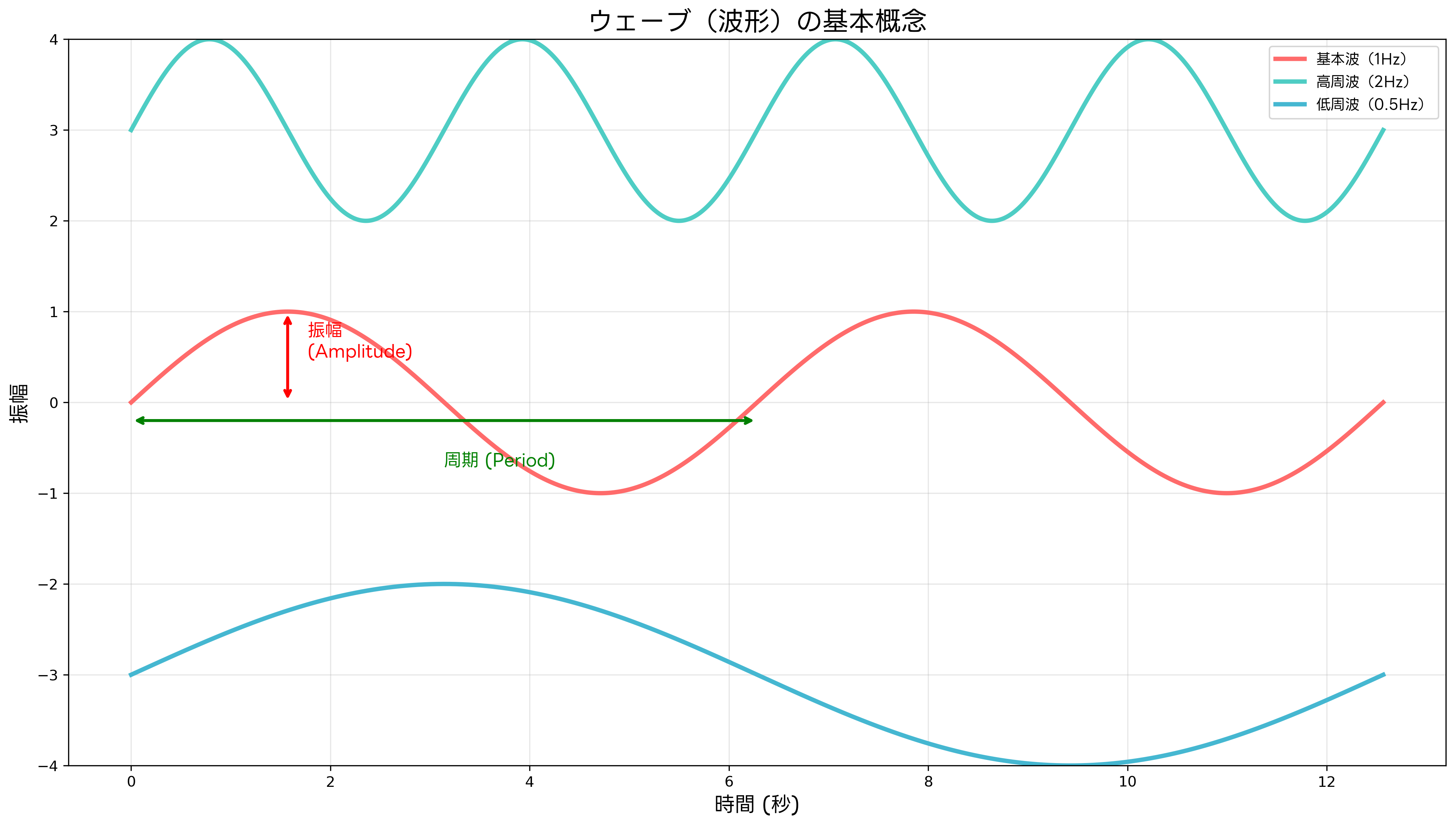

波の基本特性:振幅、周波数、位相の理解

波には振幅、周波数、位相という三つの基本的な特性があります。振幅は波の強さを表し、通信における信号の強度に対応します。周波数は単位時間あたりの波の回数を示し、通信における情報伝送速度や帯域幅に直結します。位相は波の位置関係を表し、デジタル通信における同期や変調方式で重要な役割を果たします。

振幅の大きな波は強い信号を意味し、より遠距離への伝送が可能になります。しかし、振幅が大きすぎると電力消費が増加し、周辺の機器に干渉を与える可能性があります。適切な信号レベルを維持するため、高性能なパワーアンプや信号レベル調整器が通信システムで使用されています。

周波数は通信システムの性能を決定する重要な要素です。高い周波数の波は多くの情報を短時間で伝送できますが、減衰しやすく伝送距離が限られます。逆に低い周波数の波は長距離伝送が可能ですが、情報伝送速度は制限されます。現代の通信システムでは、広帯域対応のアンテナや周波数可変オシレータを使用して、最適な周波数特性を実現しています。

位相制御は精密な通信システムにおいて極めて重要です。複数の信号を同時に処理する際や、干渉を回避する際に位相の調整が必要になります。このため、位相同期回路や位相制御装置が高度な通信機器には不可欠な構成要素となっています。

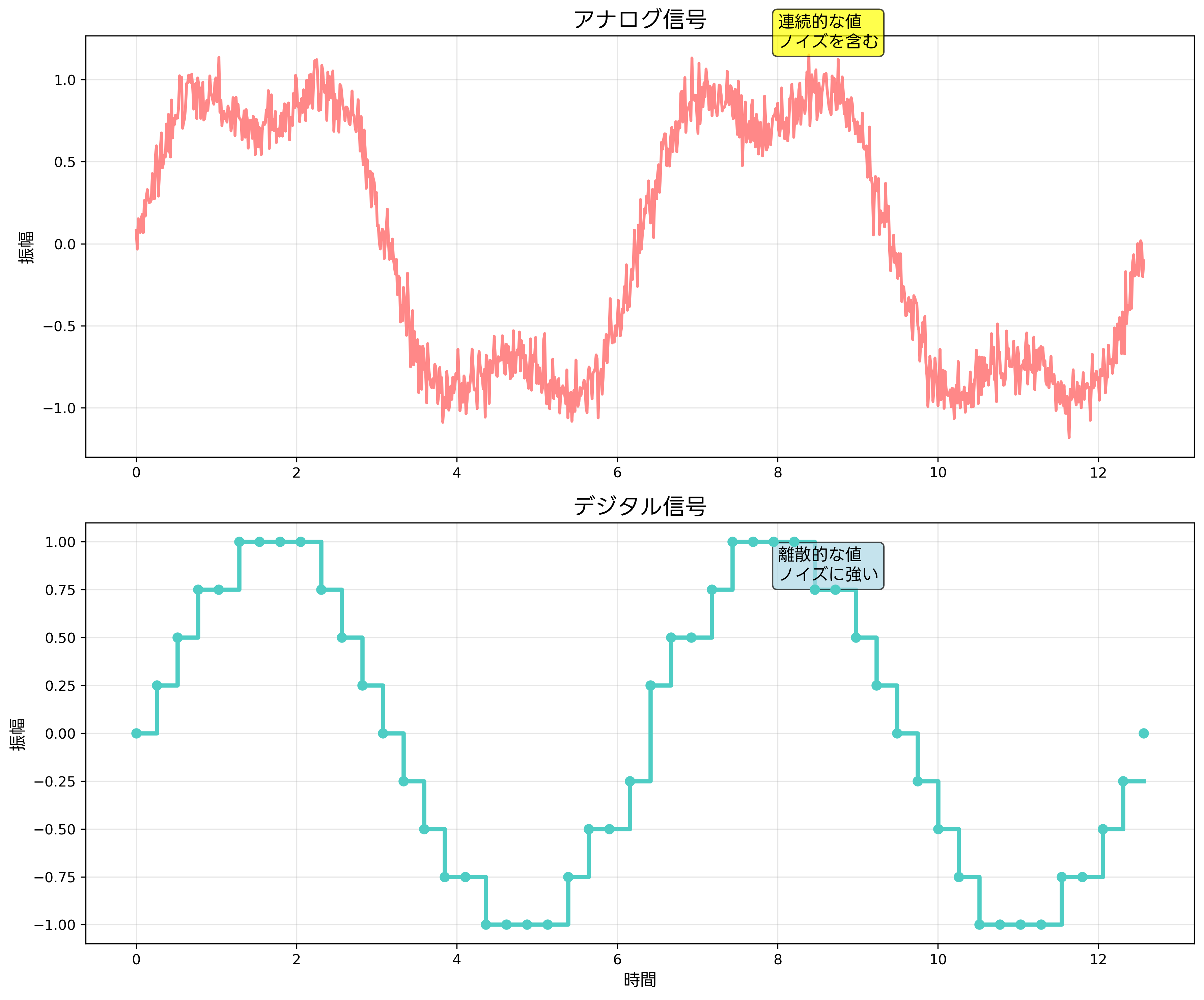

アナログ信号とデジタル信号の本質的違い

通信システムにおいて、アナログ信号とデジタル信号は根本的に異なる特性を持っています。アナログ信号は連続的な値を取る波形で、自然界の現象をそのまま表現できる利点があります。一方、デジタル信号は離散的な値を取る波形で、ノイズに強く、正確な情報伝送が可能です。

アナログ信号の処理には、連続的な値を扱える高精度な回路が必要です。アナログ信号は情報の劣化が累積的に発生するため、長距離伝送や多段処理において品質の低下が避けられません。しかし、自然な波形を保持できるため、音声や映像の再現において優れた品質を提供できます。高品質なアナログ信号処理装置は、放送業界や高級オーディオ機器で重要な役割を果たしています。

デジタル信号は、アナログ信号を一定間隔でサンプリングし、量子化することで生成されます。この処理により、連続的な値を離散的な値に変換し、0と1のビット列として表現できます。デジタル信号の最大の利点は、ノイズや歪みの影響を受けにくいことです。一定の閾値以下のノイズであれば、元の信号を完全に復元できます。

デジタル信号処理では、高速デジタル信号プロセッサ(DSP)やFPGAボードが広く使用されています。これらの装置により、複雑な信号処理アルゴリズムをリアルタイムで実行し、高品質な通信を実現できます。

アナログ・デジタル変換(ADC)とデジタル・アナログ変換(DAC)は、両方の信号形式を相互に変換する重要な技術です。高精度ADC/DACコンバータの性能が、システム全体の品質を大きく左右します。サンプリング周波数、量子化ビット数、変換精度などの仕様が、最終的な信号品質を決定します。

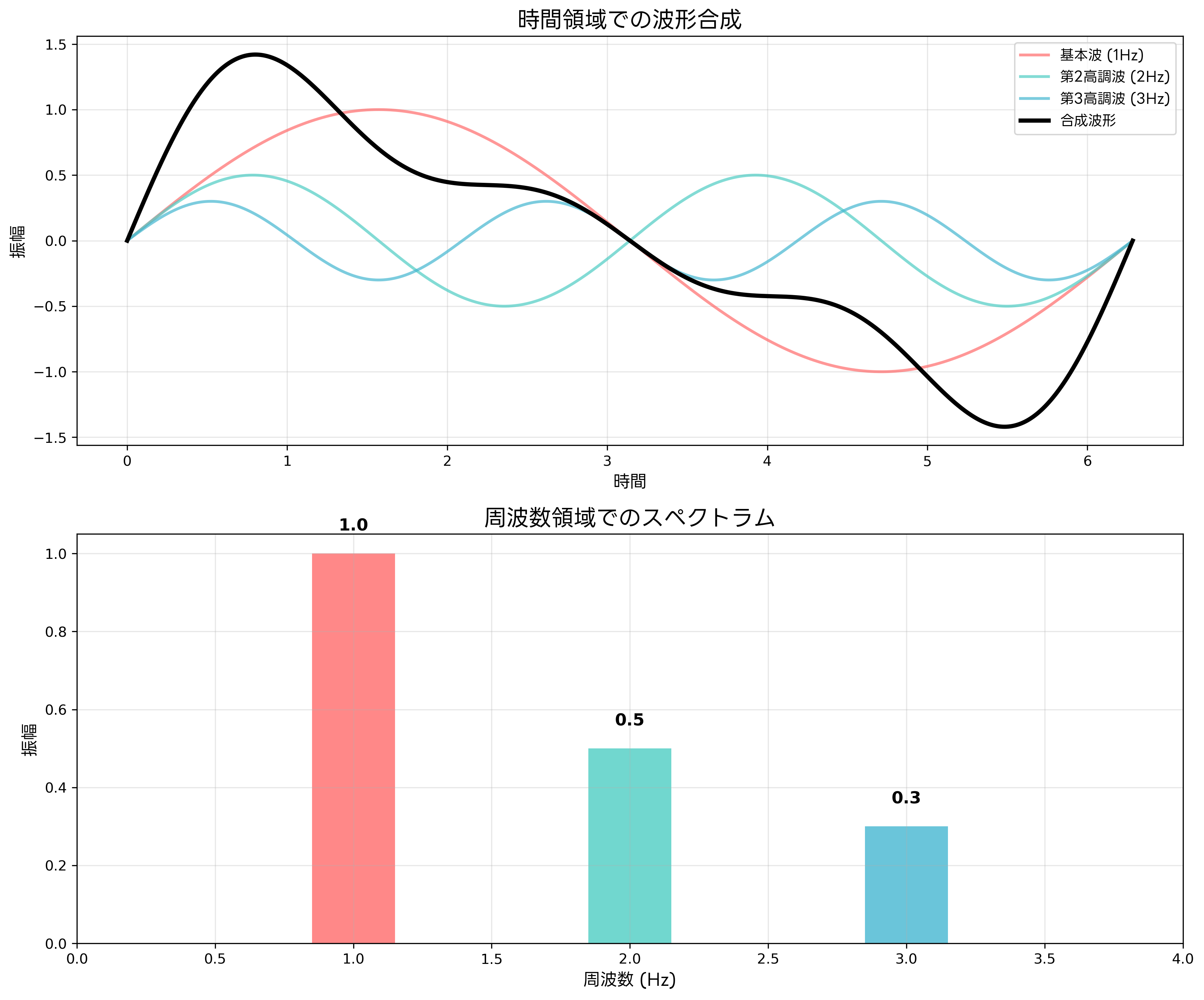

周波数領域での信号解析とスペクトラム

信号の解析において、時間領域だけでなく周波数領域での観察も重要です。フーリエ変換により、複雑な波形を基本的な正弦波の重ね合わせとして表現でき、各周波数成分の強度と位相を明確に把握できます。この解析手法は、通信システムの設計や障害診断において欠かせないツールです。

周波数スペクトラムの解析により、信号の帯域幅、高調波歪み、ノイズレベルなどの重要な特性を定量的に評価できます。特に、デジタル通信システムでは、限られた帯域幅を効率的に利用するため、正確なスペクトラム管理が不可欠です。スペクトラムアナライザは、このような解析を行うための専用測定器として広く使用されています。

高調波歪みは、非線形回路や増幅器の特性により発生し、元の信号に対して整数倍の周波数成分が付加される現象です。この歪みは通信品質を劣化させるため、低歪み増幅器や歪み補正回路により抑制する必要があります。

相互変調歪みは、複数の信号が同時に処理される際に発生する現象で、異なる周波数の信号が混合して新たな周波数成分を生成します。この現象は、多チャンネル通信システムや無線通信において深刻な問題となる可能性があります。線形性の高い回路設計や適切なフィルタリングにより、この問題を軽減できます。

スペクトラム効率の向上は、現代の通信システムにおける重要な課題です。限られた周波数資源を最大限活用するため、OFDM(直交周波数分割多重)やMIMO(多入力多出力)などの先進的な変調技術が開発されています。これらの技術を実装するため、高性能な信号処理装置や多チャンネル対応通信機器が必要になります。

変調技術:情報を波に乗せる技術

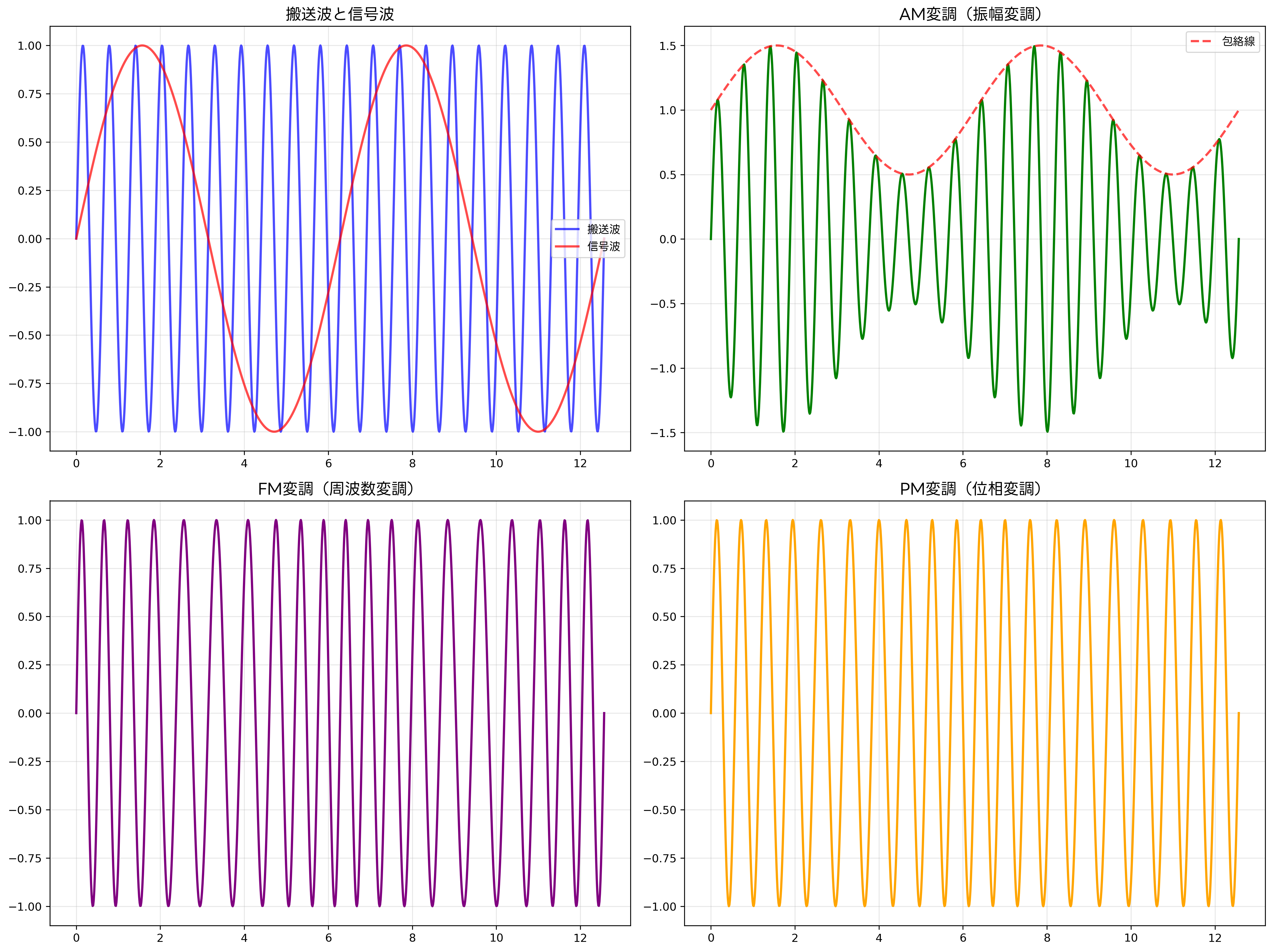

変調とは、情報信号を搬送波に重畳して伝送する技術です。基本的な変調方式には、振幅変調(AM)、周波数変調(FM)、位相変調(PM)があり、それぞれ異なる特性と用途を持っています。デジタル通信では、これらの基本変調を組み合わせた高度な変調方式が使用されています。

振幅変調(AM)は最も基本的な変調方式で、搬送波の振幅を情報信号に応じて変化させます。実装が簡単で受信機も単純に構成できるため、中波ラジオ放送などで広く使用されています。しかし、ノイズや干渉に弱いという欠点があります。AM変調の品質を向上させるため、高品質なAM変調器や低ノイズ受信機が開発されています。

周波数変調(FM)は、搬送波の周波数を情報信号に応じて変化させる方式です。AMに比べてノイズに強く、高品質な音声伝送が可能なため、FM放送や業務無線で広く採用されています。FMの復調には位相同期ループ(PLL)や周波数弁別器が使用され、高精度なFM復調器により優れた受信品質を実現できます。

位相変調(PM)は、搬送波の位相を変化させる方式で、デジタル通信において特に重要です。BPSK、QPSK、16QAMなどの位相変調方式は、限られた帯域幅で高速なデータ伝送を可能にします。位相変調の実装には、高精度な位相変調器やコヒーレント復調器が必要です。

直交振幅変調(QAM)は、振幅と位相の両方を同時に変調する高度な方式です。64QAM、256QAMなどの多値変調により、1つのシンボルで多くのビット情報を伝送できます。しかし、ノイズや歪みに敏感になるため、高線形性の送受信機や精密な同期回路が必要になります。

スペクトラム拡散技術は、信号の帯域幅を意図的に広げることで、ノイズや干渉に対する耐性を向上させる技術です。直接拡散(DS-SS)や周波数ホッピング(FH-SS)などの方式があり、移動通信やGPSシステムで広く使用されています。スペクトラム拡散対応機器により、厳しい環境下でも安定した通信を実現できます。

電波の伝播特性と周波数帯域

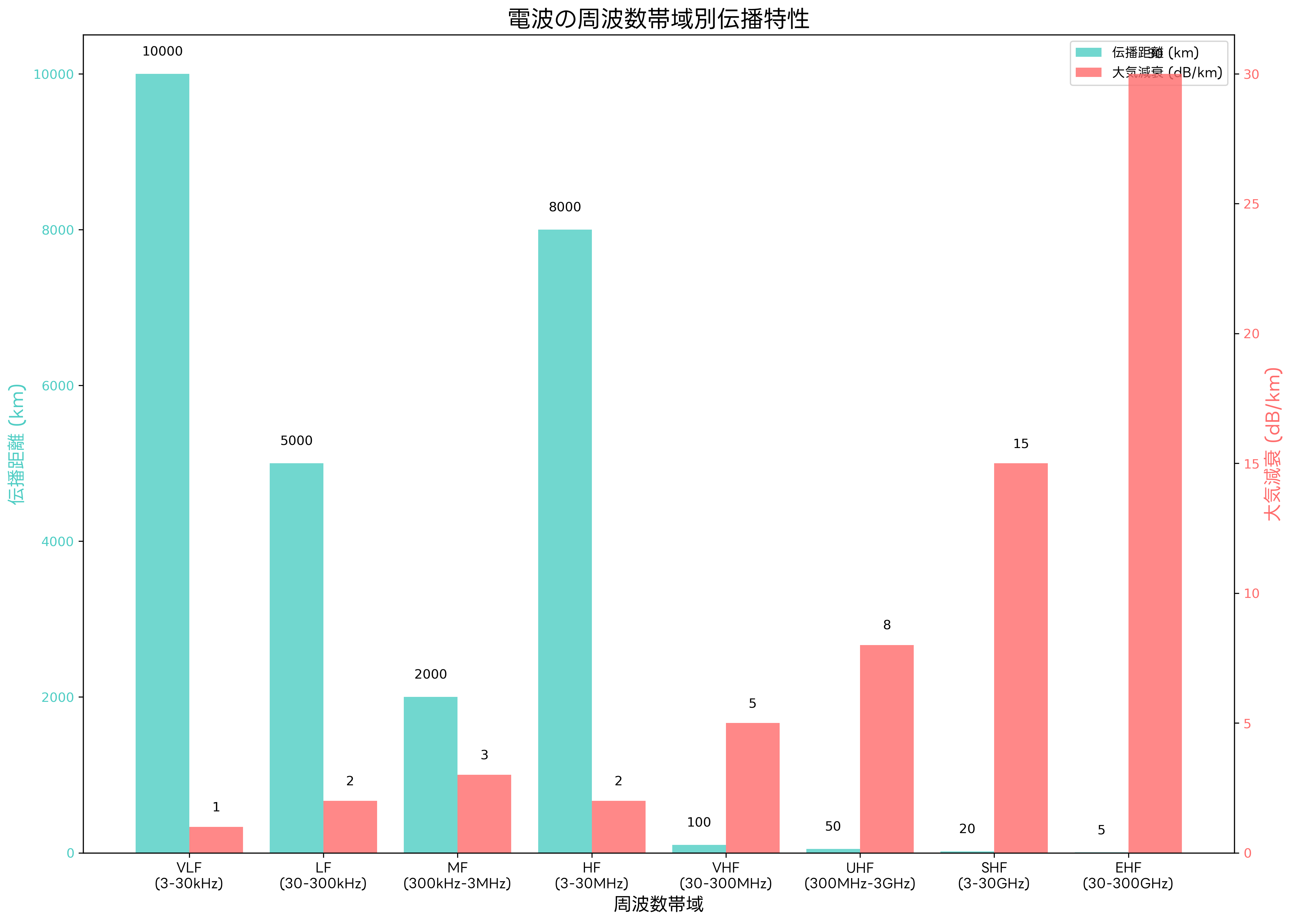

電波の伝播特性は周波数によって大きく異なり、通信システムの設計において重要な考慮事項です。低周波数帯では地表波や電離層反射により長距離通信が可能ですが、高周波数帯では直進性が強く、見通し距離内での通信に限定されます。

VLF(超長波)からELF(極長波)帯域では、電離層と地表の間を導波管のように伝播するため、世界規模での通信が可能です。しかし、帯域幅が狭く、低速な通信しかできません。この帯域は、潜水艦通信や時刻標準の配信に使用されています。長波対応通信機器は、特殊な用途で重要な役割を果たしています。

HF(短波)帯域は、電離層反射により世界各地との通信が可能な周波数帯です。太陽活動や季節により伝播状況が変化するため、運用には専門的な知識が必要です。アマチュア無線や国際放送で広く使用されており、HF帯対応トランシーバや電離層観測装置により効果的な運用が可能になります。

VHF(超短波)とUHF(極超短波)帯域は、見通し距離内での高品質な通信に適しています。FM放送、地上デジタルテレビ、業務無線、携帯電話などで広く使用されています。建物や地形による反射、回折、散乱が通信品質に影響するため、アンテナ設計や電波伝搬予測ソフトウェアによる詳細な検討が重要です。

SHF(センチ波)とEHF(ミリ波)帯域は、非常に広い帯域幅を利用できるため、高速データ通信に適しています。衛星通信、レーダー、ミリ波通信システムで使用されていますが、大気中の水蒸気や酸素による吸収が大きく、降雨による減衰も問題となります。高利得アンテナや低雑音増幅器により、これらの課題を克服できます。

フェージングは、マルチパス伝播により受信信号の振幅や位相が時間的に変動する現象です。移動通信では深刻な問題となるため、ダイバーシティ受信、適応等化、誤り訂正符号などの対策技術が開発されています。アダプティブアンテナシステムやフェージング対策装置により、安定した通信品質を維持できます。

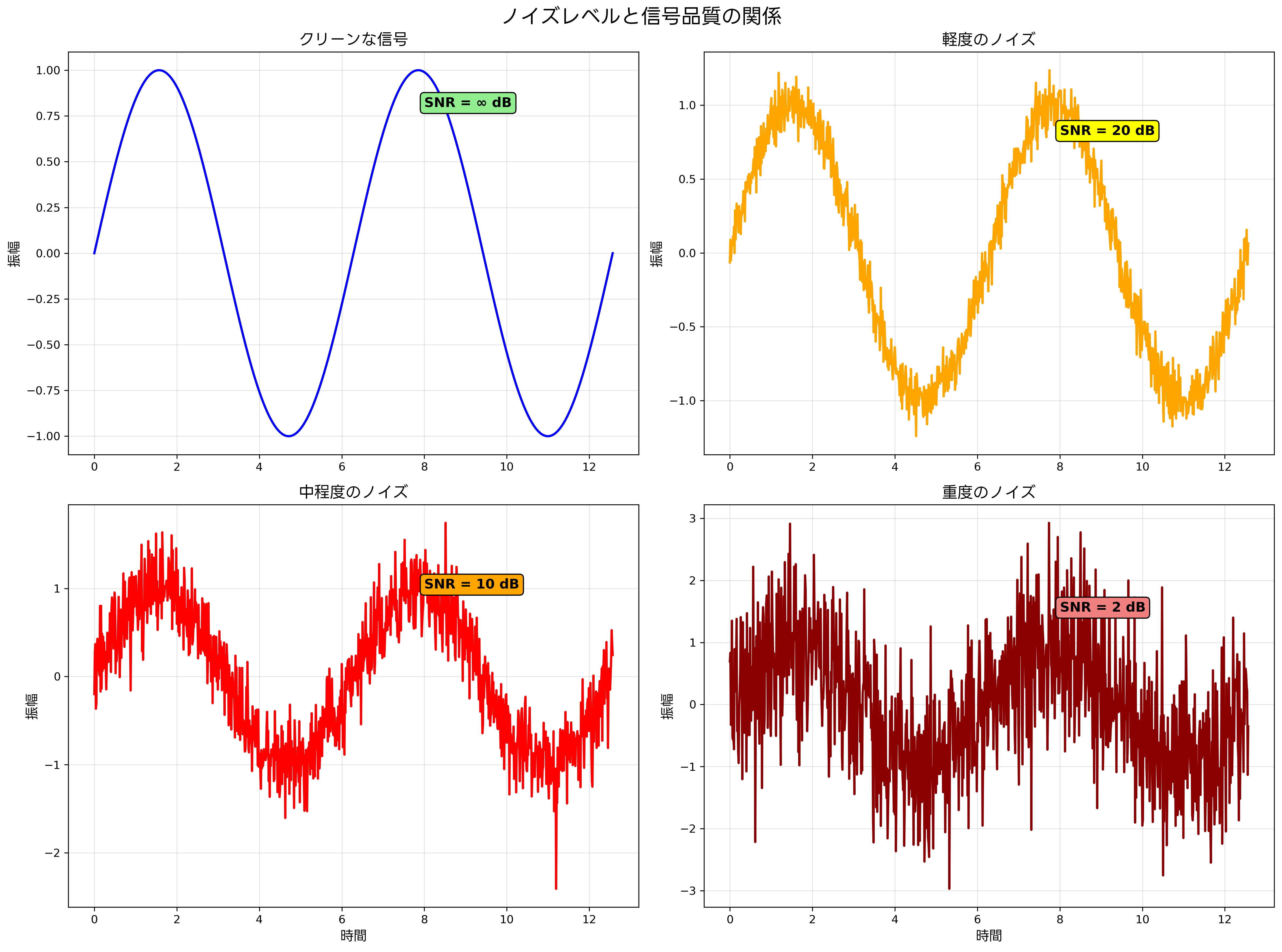

ノイズと信号品質の関係

通信システムにおいて、ノイズは信号品質を劣化させる最も重要な要因の一つです。熱雑音、ショット雑音、フリッカ雑音、外部干渉など様々な種類のノイズが存在し、それぞれ異なる特性と対策が必要です。信号対雑音比(SNR)は、通信品質を評価する重要な指標として広く使用されています。

熱雑音は、回路素子の熱運動により発生する基本的なノイズで、絶対零度以外では必ず存在します。熱雑音の電力は温度と帯域幅に比例するため、低雑音増幅器や冷却システムにより雑音レベルを低減できます。特に、衛星通信や電波天文学では、極低温冷却による雑音低減が重要な技術となっています。

ショット雑音は、電子や光子の粒子性により発生するノイズで、電流に比例して増加します。光通信システムや高感度受信機では、ショット雑音が性能を制限する主要因となる場合があります。アバランシェフォトダイオードや量子限界受信機により、ショット雑音限界に近い性能を実現できます。

フリッカ雑音(1/f雑音)は、低周波数帯域で顕著に現れるノイズで、半導体デバイスの表面状態や不純物により発生します。精密測定や低周波増幅器では重要な考慮事項となります。低フリッカ雑音デバイスやチョッパ安定化回路により、この問題を軽減できます。

外部干渉は、他の通信システムや電子機器から発生するノイズで、電磁環境の悪化により深刻な問題となっています。電磁シールド、フィルタ、スペクトラム管理などの対策が重要です。EMC対策部品や電磁シールド材により、干渉を効果的に抑制できます。

誤り訂正符号は、ノイズによる信号誤りを検出・訂正する重要な技術です。ハミング符号、BCH符号、リードソロモン符号、ターボ符号など様々な符号化方式があり、通信路の特性に応じて最適な方式を選択します。高性能誤り訂正処理装置により、ノイズの多い環境でも高信頼性の通信を実現できます。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験において、ウェーブ(波)に関する問題は主にネットワーク分野とハードウェア分野で出題されます。周波数特性、変調方式、信号品質、ノイズ対策などの理論的知識と、実際の通信システムへの応用が問われます。

午前問題では、波の基本特性(周波数、振幅、位相)、変調方式の特徴と用途、電波の伝播特性、ノイズの種類と対策などが頻出テーマです。特に、デシベル計算、周波数帯域の特性、変調効率の比較などの定量的な問題が多く出題されます。これらの問題に対応するため、通信工学の専門書や電波工学参考書による理論学習が重要です。

午後問題では、具体的な通信システムの設計や障害対応において、波動理論の知識を応用する能力が評価されます。無線LANの電波設計、携帯電話の品質改善、デジタル放送の送信システムなど、実践的な場面での問題解決能力が求められます。

実務経験がある場合は、実際のプロジェクトで経験した通信システムの課題を、波動理論の観点から分析する練習が効果的です。ネットワーク解析ツールや無線LANアナライザを使用した実習により、理論と実践の理解を深めることができます。

計算問題対策としては、周波数と波長の関係、デシベル変換、フリスの伝送公式、シャノンの定理などの重要な公式を確実に覚え、繰り返し計算練習を行うことが重要です。応用情報技術者試験の計算問題集を活用して、様々なパターンの問題に慣れておくことが推奨されます。

最新技術とウェーブの関係

5G移動通信システムでは、ミリ波帯域を活用した超高速通信が実現されています。28GHz、39GHz帯などの高周波数帯を使用することで、ギガビット級のデータ伝送が可能になりますが、伝播損失や建物による遮蔽の影響が大きくなります。これらの課題を解決するため、ビームフォーミング技術やマッシブMIMOシステムが重要な技術となっています。

光通信分野では、波長分割多重(WDM)技術により、一本の光ファイバで数十から数百の波長を同時伝送する技術が確立されています。各波長チャンネルで独立した高速通信が可能で、テラビット級の伝送容量を実現できます。高密度WDM装置や光波長可変レーザにより、柔軟で大容量の光ネットワークを構築できます。

コヒーレント光通信では、光の振幅、位相、偏波状態すべてを利用した高度な変調が行われています。QPSK、16QAM、64QAMなどの多値変調により、限られた帯域幅で最大限の情報伝送を実現しています。コヒーレント光送受信機やデジタル信号処理チップにより、従来不可能だった長距離高速光通信が可能になっています。

量子通信では、光子の量子力学的性質を利用した究極的に安全な通信が研究されています。量子もつれや量子重ね合わせなどの現象を活用し、盗聴が原理的に不可能な通信システムの実現を目指しています。量子通信装置や単一光子検出器は、次世代の超高セキュリティ通信システムの中核技術となる可能性があります。

まとめ

ウェーブ(波)は、現代の情報通信技術の基盤となる重要な物理現象です。アナログからデジタル、有線から無線、そして量子通信まで、あらゆる通信技術が波の性質を巧みに利用しています。応用情報技術者試験においても、波動理論の理解は通信分野の問題を解く上で不可欠な知識です。

技術の進歩により、より高い周波数帯域の活用、より複雑な変調方式の実装、より精密なノイズ制御が可能になっています。これらの技術革新により、従来では不可能だった高速大容量通信や超低遅延通信が実現されています。

波動現象の理解は、単なる理論的知識にとどまらず、実際のシステム設計や障害対応において重要な判断基準となります。継続的な学習と実践により、変化し続ける通信技術に対応できる専門知識を身につけることが、情報技術者として成功するための重要な要素です。