システム開発プロジェクトにおいて、最も重要でありながら最も困難とされる工程が要件定義です。この工程の成否が、プロジェクト全体の成功を左右すると言っても過言ではありません。応用情報技術者試験においても頻出のトピックであり、システム開発に携わるすべての技術者が深く理解すべき基本概念です。

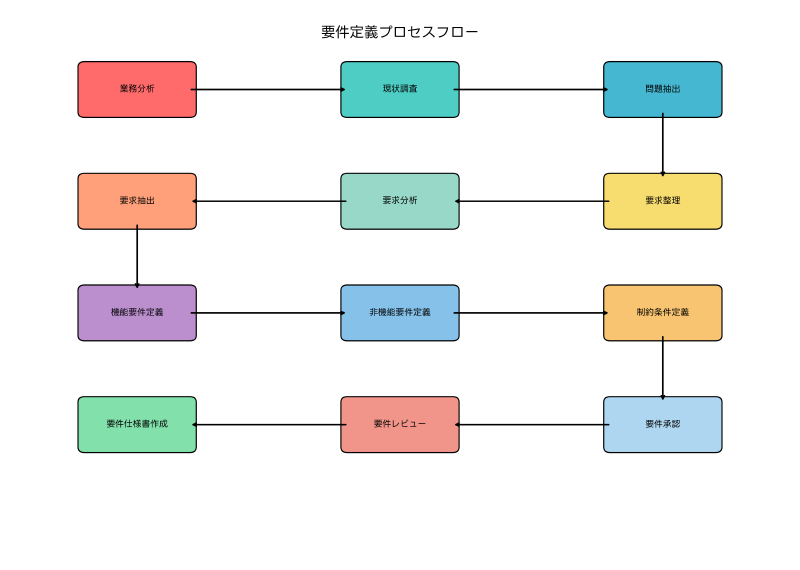

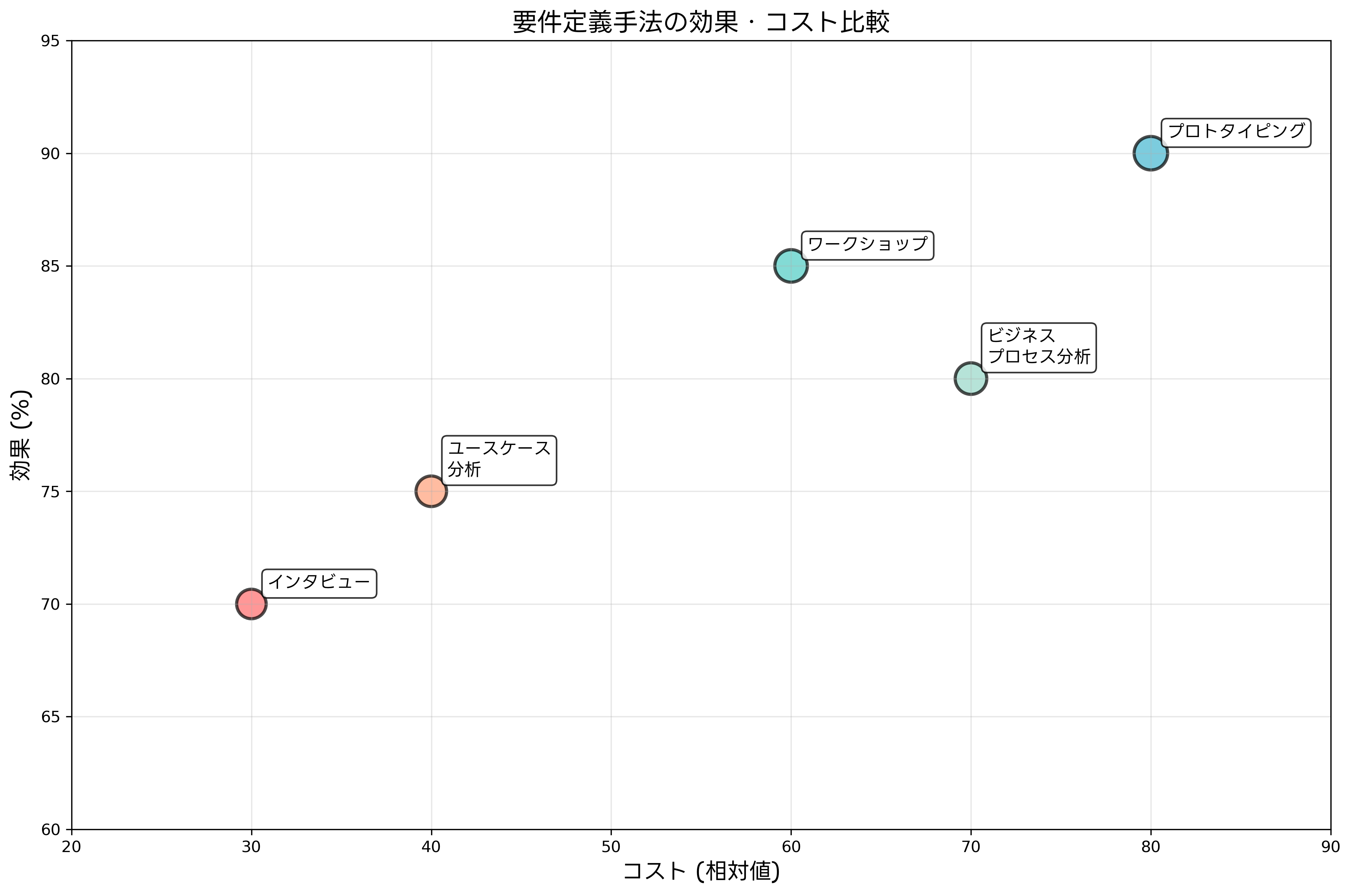

要件定義とは、システムに求められる機能や性能、制約条件などを明確に定義し、ステークホルダー間で合意を形成する工程です。この工程では、曖昧な要求を具体的で実現可能な要件に変換し、開発チーム全体が共通の理解を持てるよう文書化します。適切な要件定義により、後工程での手戻りや追加開発を大幅に削減でき、プロジェクトの品質と効率性を向上させることができます。

要件定義の基本概念と重要性

要件定義の本質は、ビジネス要求をシステム要件に翻訳することです。ビジネス部門から提示される抽象的な要求を、開発可能な具体的な仕様に変換する橋渡しの役割を果たします。この過程では、ユーザーの真のニーズを理解し、技術的制約とのバランスを取りながら、最適なソリューションを設計します。

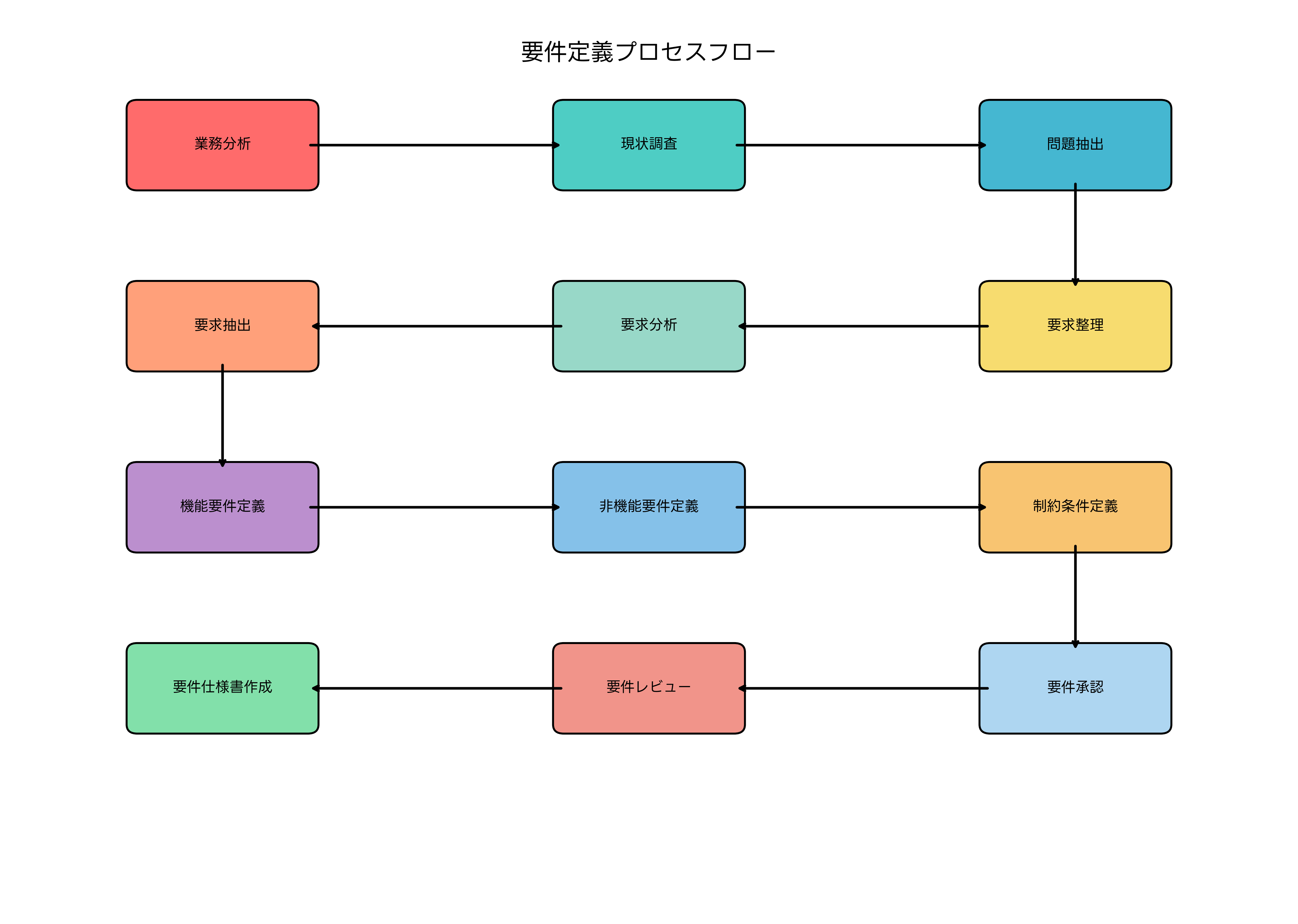

要件は大きく機能要件と非機能要件に分類されます。機能要件は、システムが提供すべき機能やサービスを定義し、「何をするか」を明確にします。一方、非機能要件は、性能、セキュリティ、可用性、拡張性などの品質特性を定義し、「どのように動作するか」を規定します。両者のバランスの取れた定義が、ユーザー満足度の高いシステムの実現につながります。

要件定義の品質は、その後の開発工程すべてに影響します。不十分な要件定義は、設計段階での混乱、実装時の仕様変更、テスト工程での品質問題、運用開始後のシステム改修など、プロジェクト全体にわたって深刻な問題を引き起こします。経験豊富なプロジェクトマネジメントツールを活用することで、要件定義の進捗管理と品質向上を図ることができます。

要件定義の成功には、適切な手法とツールの選択が重要です。要件管理ツールを使用することで、要件の変更履歴管理、トレーサビリティの確保、影響分析の実施が効率的に行えます。また、UMLモデリングツールを併用することで、視覚的で理解しやすい要件仕様書の作成が可能になります。

要件抽出と分析の手法

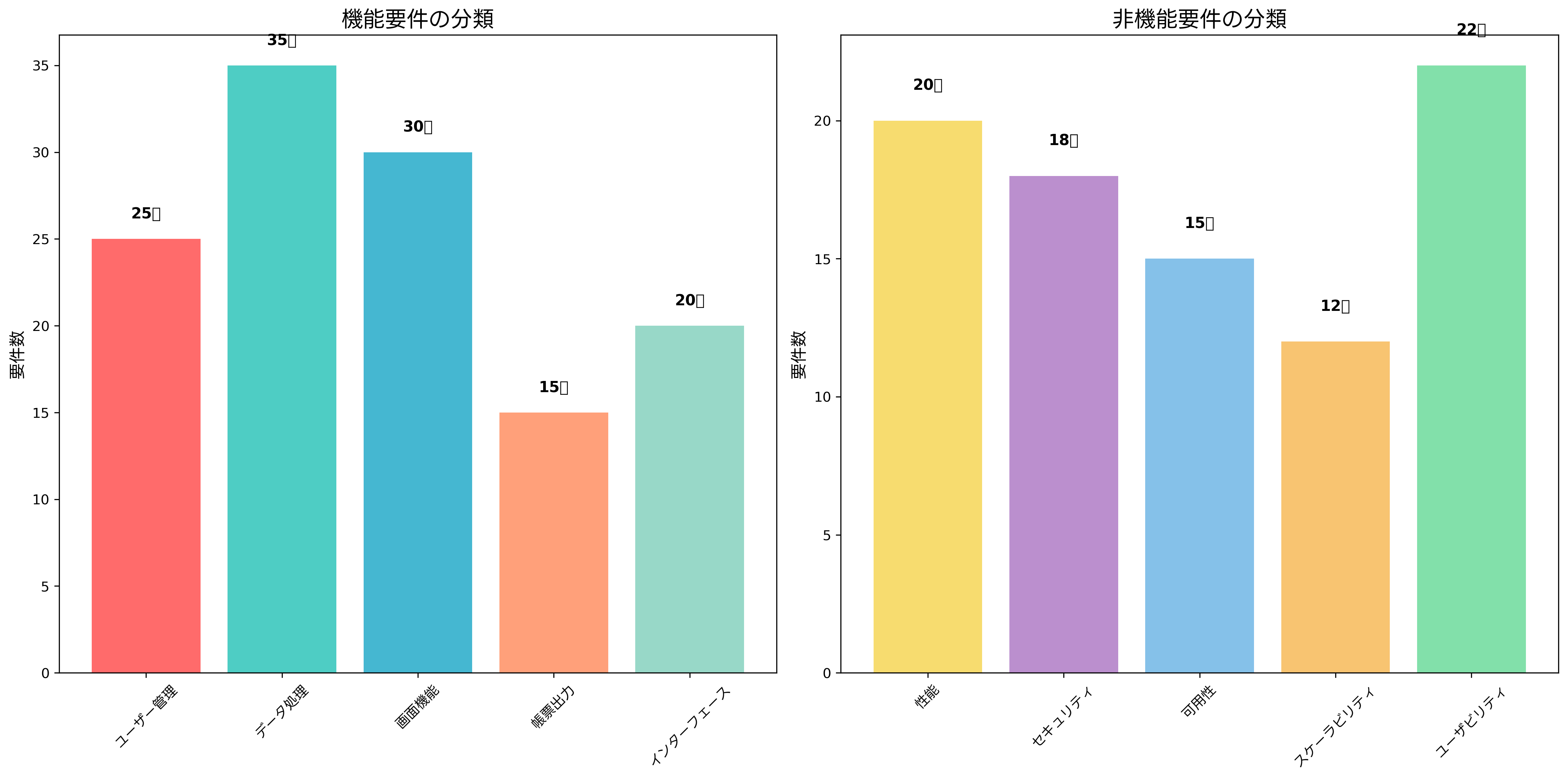

効果的な要件抽出には、多様な手法を組み合わせたアプローチが必要です。インタビュー、アンケート、ワークショップ、観察、プロトタイピングなど、それぞれの手法には特有の利点と限界があります。ステークホルダーの特性やプロジェクトの性質に応じて、最適な手法を選択し、組み合わせることが重要です。

インタビューは最も基本的な要件抽出手法です。一対一の対話により、詳細な情報を収集できますが、インタビュアーのスキルに大きく依存します。インタビュー技法の専門書を参考に、効果的な質問技法を身につけることで、より深い洞察を得ることができます。

ワークショップは、複数のステークホルダーが参加して要件を議論する手法です。異なる観点からの意見を集約し、合意形成を促進できます。ファシリテーション技法のガイドブックを活用することで、建設的な議論を促し、より良い要件定義につなげることができます。

プロトタイピングは、実際に動作するシステムの一部を早期に構築し、ユーザーフィードバックを得る手法です。特に新しい技術やユーザーインターフェースに関する要件において効果的です。プロトタイピングツールを使用することで、迅速かつ低コストでプロトタイプの作成が可能になります。

ユースケース分析は、システムとユーザーの相互作用を体系的に記述する手法です。アクターとシステムの関係を明確にし、機能要件を整理するのに適しています。ユースケース分析の技術書により、正確で完全なユースケースの記述方法を習得できます。

ビジネスプロセス分析では、現在の業務プロセスを詳細に調査し、改善点や自動化の機会を特定します。ビジネスプロセス分析ツールを活用することで、プロセスの可視化と最適化を効率的に実行できます。

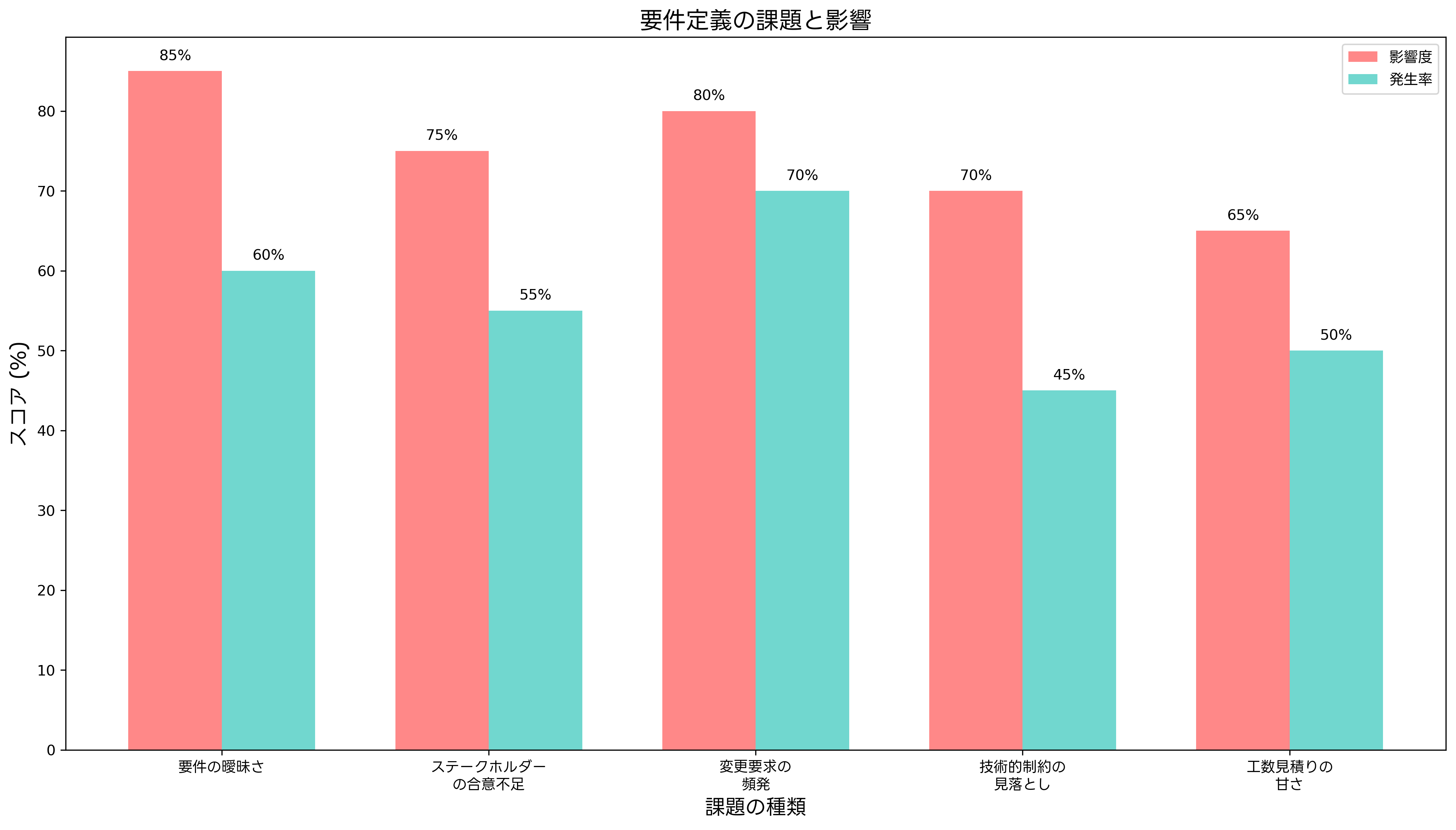

要件定義における課題と対策

要件定義工程では、様々な課題が発生します。最も一般的な課題は、要件の曖昧さです。ステークホルダーの要求が抽象的で、具体的な機能仕様に落とし込むのが困難な場合があります。この問題に対処するため、要件仕様書のテンプレート集を活用し、構造化された文書作成を心がけることが重要です。

ステークホルダー間の合意形成も大きな課題です。異なる部門や立場の関係者が、それぞれ異なる視点や優先順位を持っているため、全員が納得する要件の策定は容易ではありません。ステークホルダー管理の実践書を参考に、効果的なコミュニケーション戦略を構築することで、この課題を克服できます。

変更要求の頻発も深刻な問題です。プロジェクトの進行に伴い、新たな要求や既存要件の変更が発生することは避けられません。しかし、適切な変更管理プロセスがないと、プロジェクトの混乱や予算超過につながります。変更管理プロセスのガイドラインに基づいて、体系的な変更管理体制を確立することが必要です。

技術的制約の見落としも要件定義の課題の一つです。ビジネス要求を満たすシステムを設計しても、技術的な制約により実現が困難な場合があります。技術アーキテクチャ設計の専門書を参考に、早期の段階で技術的な検証を行うことが重要です。

工数見積りの甘さは、プロジェクト管理上の重大な問題です。要件の複雑さや技術的な困難度を正確に評価できないと、スケジュール遅延や予算超過の原因となります。ソフトウェア見積りの技法書により、科学的な見積り手法を身につけることで、この問題を軽減できます。

機能要件の定義と管理

機能要件は、システムが提供すべき具体的な機能を定義します。ユーザーが実行できる操作、システムが処理すべきデータ、出力される情報などが含まれます。機能要件の定義では、SMART原則(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)に従い、具体的で測定可能な要件を記述することが重要です。

機能要件の分類には、様々なアプローチがあります。ユーザー機能、管理機能、システム機能に大別したり、業務プロセスに沿って分類したりする方法があります。機能要件分析の手法書を参考に、プロジェクトに最適な分類方法を選択することが重要です。

機能要件の優先順位付けは、限られたリソースの中で最大の価値を提供するために不可欠です。MoSCoW手法(Must have, Should have, Could have, Won’t have)やKano分析などの手法を用いて、要件の重要度を評価します。要件優先順位付けの実践ガイドにより、効果的な優先順位付けの技法を習得できます。

機能要件の詳細度も重要な考慮事項です。あまりに詳細すぎると設計の自由度が制限され、抽象的すぎると開発時の解釈の違いが生じます。要件記述の標準化ガイドを活用し、適切な詳細レベルでの要件記述を心がけることが大切です。

機能要件のトレーサビリティ確保も重要です。ビジネス要求から機能要件、設計仕様、テストケースまでの関連性を明確にし、変更の影響範囲を把握できるようにします。トレーサビリティマトリクスのテンプレートを使用することで、効率的な管理が可能になります。

非機能要件の重要性と定義

非機能要件は、システムの品質特性を定義する重要な要素です。性能、信頼性、セキュリティ、ユーザビリティ、保守性、移植性などが含まれます。これらの要件は、ユーザーの満足度やシステムの長期的な成功に大きな影響を与えるため、機能要件と同等以上の重要性を持ちます。

性能要件では、応答時間、スループット、同時ユーザー数、データ処理量などを定量的に定義します。性能テストツールを使用して、定義した性能要件の検証が可能であることを確認することが重要です。また、システム性能設計の専門書により、実現可能な性能目標の設定方法を学ぶことができます。

セキュリティ要件は、情報資産の保護に関する要求を定義します。認証、認可、暗号化、監査ログ、セキュリティ監視などの具体的な対策を明記します。情報セキュリティ管理の実践書を参考に、包括的なセキュリティ要件を策定することが必要です。

可用性要件では、システムの稼働率、障害からの復旧時間、保守作業による停止時間などを定義します。高可用性システム設計の技術書により、実現可能な可用性レベルと必要な技術的対策を理解できます。

ユーザビリティ要件は、システムの使いやすさに関する要求を定義します。画面の操作性、学習コスト、エラー処理、アクセシビリティなどが含まれます。ユーザビリティ評価の手法書を活用し、客観的で測定可能なユーザビリティ要件を策定することが重要です。

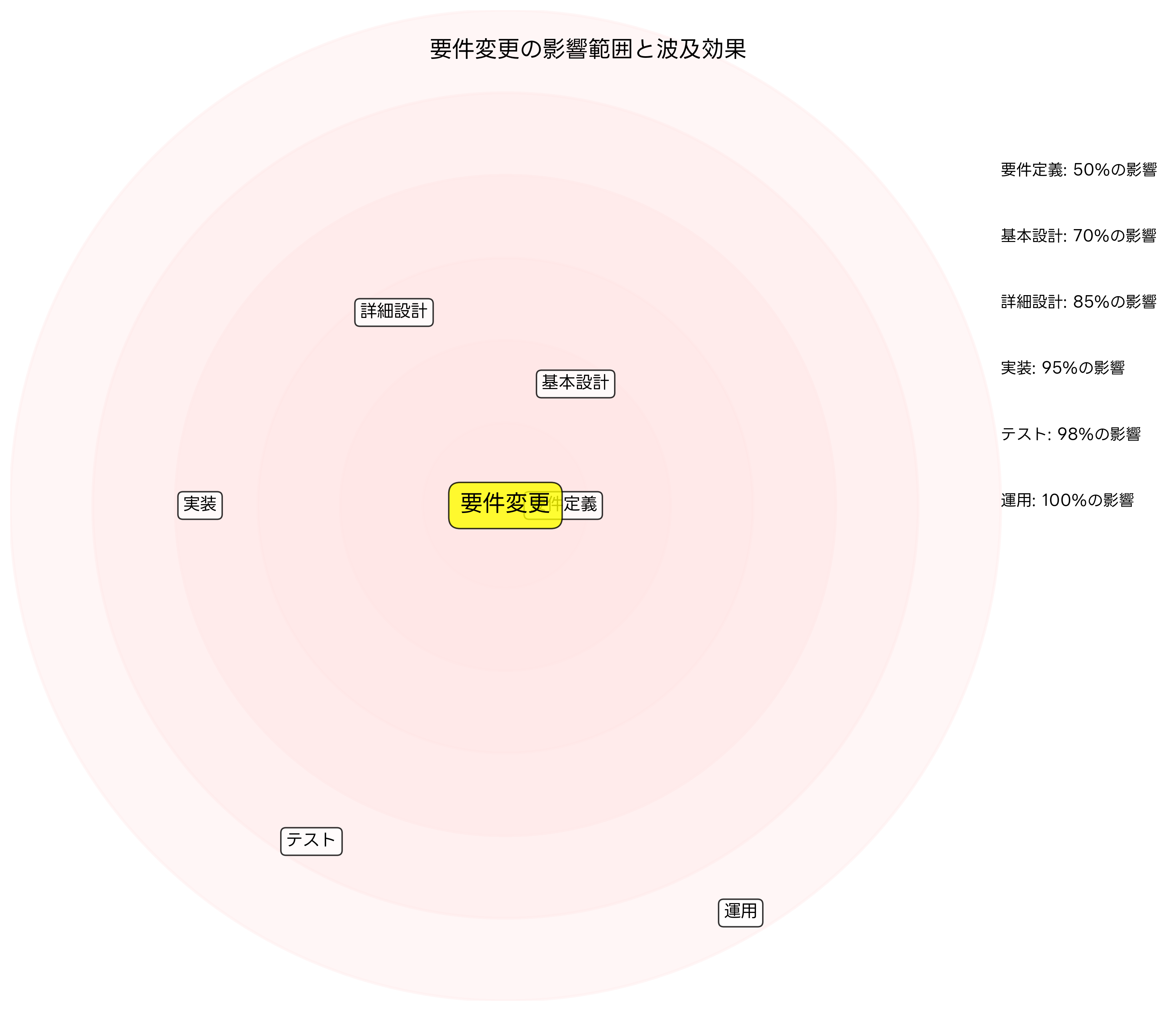

要件変更管理と影響分析

システム開発において、要件変更は避けることのできない現実です。ビジネス環境の変化、技術的な制約の発覚、ユーザーフィードバックなどにより、当初定義した要件の変更が必要になります。重要なのは、変更を適切に管理し、プロジェクトへの影響を最小限に抑えることです。

効果的な変更管理には、体系的なプロセスが必要です。変更要求の受付、影響分析の実施、承認プロセス、実装計画の策定、関係者への通知という一連の流れを標準化します。変更管理プロセスの設計書を参考に、組織に適した変更管理体制を構築することが重要です。

影響分析では、変更が他の要件、設計、実装、テストに与える影響を評価します。トレーサビリティマトリクスを活用し、関連する成果物を特定します。影響分析ツールを使用することで、効率的かつ正確な影響分析が可能になります。

変更コストの見積りも重要な要素です。開発工程が進むほど変更コストは指数関数的に増加するため、早期の変更決定が経済的です。ソフトウェア開発コスト管理の実践書により、正確なコスト見積り手法を身につけることができます。

変更履歴の管理と文書化も欠かせません。すべての変更について、変更理由、承認者、実装日、影響範囲を記録し、後の分析や監査に備えます。構成管理ツールを活用することで、変更履歴の一元管理と自動化が可能になります。

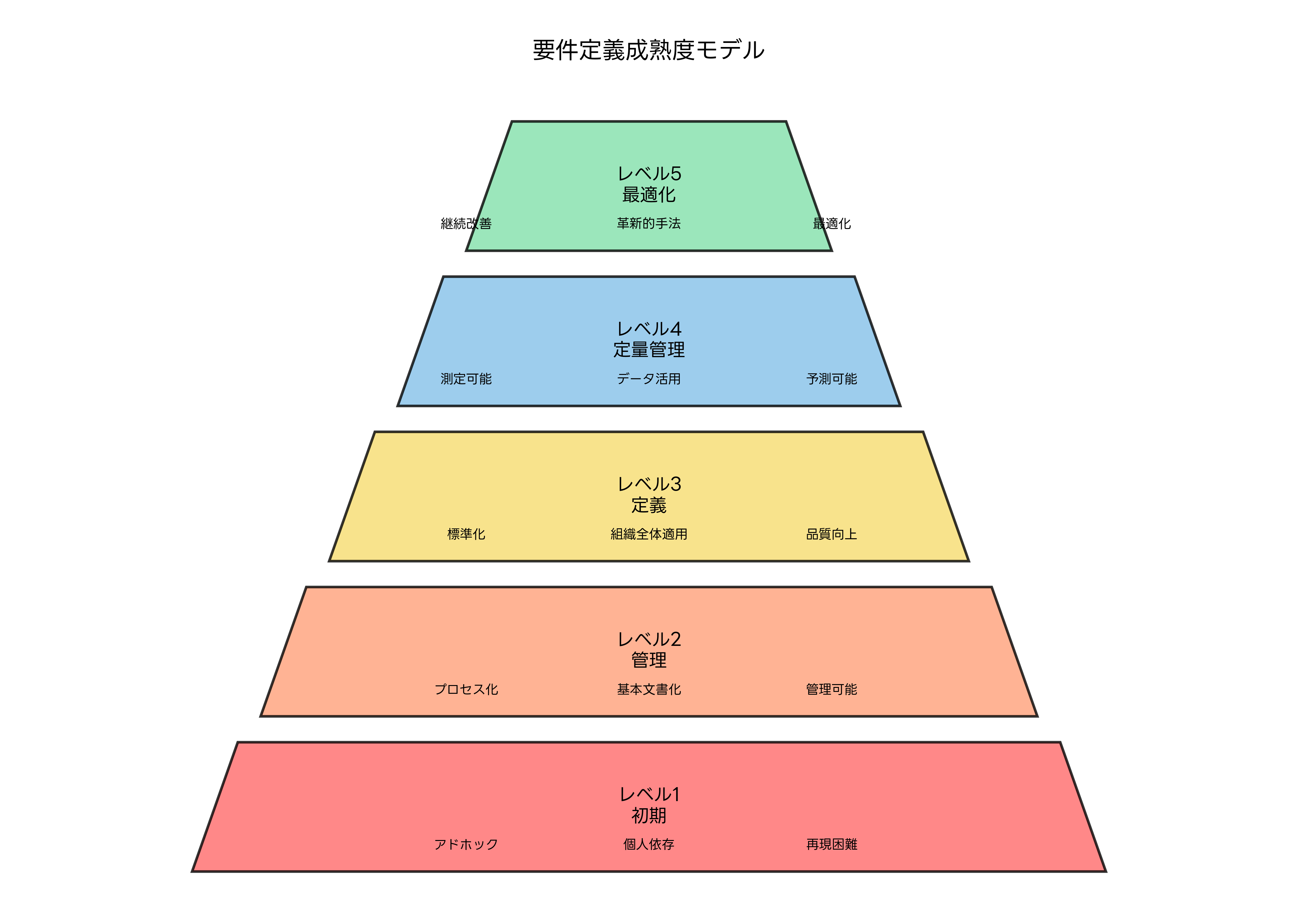

要件定義の成熟度モデル

組織の要件定義能力は、段階的に向上させることができます。成熟度モデルを活用することで、現状を客観的に評価し、改善の方向性を明確にできます。一般的に、初期レベルから最適化レベルまでの5段階で評価されます。

初期レベルでは、要件定義がアドホックに実施され、個人のスキルに大きく依存します。プロセスが標準化されておらず、プロジェクトごとに異なるアプローチが取られます。要件定義プロセス改善の入門書により、基本的な改善手法を学ぶことができます。

管理レベルでは、基本的なプロセスが確立され、プロジェクト管理が可能になります。要件定義の手順が文書化され、品質基準が設定されます。プロセス管理の実践ガイドを参考に、効果的なプロセス管理体制を構築できます。

定義レベルでは、組織全体で標準化されたプロセスが適用され、継続的な品質向上が実現されます。組織的プロセス改善の専門書により、組織レベルでの改善活動を推進できます。

定量管理レベルでは、メトリクスを活用してプロセスの効果を測定し、データに基づく改善を実施します。ソフトウェアメトリクスの技術書を活用し、定量的な管理手法を導入することが重要です。

最適化レベルでは、継続的な改善が組織文化として根付き、革新的な手法が積極的に導入されます。イノベーション管理の実践書により、持続的な改善文化の構築方法を学ぶことができます。

ツールと技術の活用

現代の要件定義では、様々なツールと技術を活用することで、効率性と品質の向上を図ることができます。要件管理ツールは、要件の作成、変更履歴管理、トレーサビリティ確保、進捗管理を統合的に支援します。

モデリングツールは、UML図やビジネスプロセス図の作成により、要件の視覚化を支援します。統合開発環境ツールを使用することで、要件定義から設計、実装まで一貫した開発環境を構築できます。

コラボレーションツールは、分散チームでの要件定義を支援します。リモートコラボレーションツールにより、地理的に分散したステークホルダー間での効果的な協働が可能になります。

自動化技術の活用も重要です。要件の一貫性チェック、テストケースの自動生成、文書の自動更新などにより、手作業によるミスを削減できます。テスト自動化ツールを併用することで、要件と実装の整合性を継続的に検証できます。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験における要件定義の出題は、理論的な知識と実践的な応用能力の両方を評価します。午前問題では、要件定義の基本概念、手法の特徴、成果物の内容などが問われます。

特に、機能要件と非機能要件の違い、要件抽出手法の適用場面、要件変更管理の重要性などが頻出テーマです。応用情報技術者試験の対策書により、体系的な知識の整理が可能です。

午後問題では、実際のプロジェクト場面での要件定義の適用が問われます。ケーススタディを通じて、適切な手法の選択、課題の特定と対策、成果物の評価などが評価されます。システム開発事例集を活用し、実践的な問題解決能力を養うことが重要です。

試験対策としては、理論の理解と実践経験の両方が必要です。要件定義の実践演習書により、具体的な演習を通じて理解を深めることができます。

まとめ

要件定義は、システム開発の成功を左右する重要な工程です。適切な手法の選択、ステークホルダーとの効果的なコミュニケーション、体系的な管理プロセスの確立により、高品質な要件定義を実現できます。応用情報技術者試験においても重要なトピックであり、理論と実践の両面からの理解が求められます。

技術の進歩とともに、要件定義の手法やツールも進化し続けています。アジャイル開発、DevOps、クラウドコンピューティングなどの新しいアプローチに対応した要件定義の実践が必要です。継続的な学習と改善により、変化するビジネス環境に適応できる要件定義能力を身につけることが重要です。

組織レベルでの要件定義能力向上には、プロセスの標準化、人材育成、ツール導入、文化変革が必要です。成熟度モデルを活用し、段階的な改善を推進することで、持続的な競争優位を獲得することができます。